Почему почти любая система выборов на самом деле важна? Как управление помогает повествованию? Можно ли вплести в сюжет даже интерфейс? И каким образом дискомфорт становится мощным инструментом эмоционального воздействия? Именно на эти вопросы я и попытаюсь ответить в сегодняшнем рассуждении — причём не абстрактно, а на конкретных примерах демонстрируя безграничный потенциал интерактивности в играх. Ну и на десерт слегка затрону необычные способы взаимодействия с игровым миром, которые ждут нас в будущем — а может, реализованы в некоем виде уже сейчас.

Предупреждаю, что в тексте встречаются спойлеры к небольшой части рассматриваемых игр — но о них, как истинный джентльмен, я сообщу вам заранее.

Видеоигры — это наивысшая форма искусства, самая что ни на есть глыба среди других продуктов медиа!

Именно так сказал бы я, если бы хотел вызвать разгоряченные споры в комментариях и привлечь дополнительное внимание со стороны определённых групп геймеров столь невообразимо максималистским и спорным высказыванием. Но вы и без меня прекрасно понимаете, что разные творческие произведения решают разные задачи и совершенно по-разному воздействуют на людей. Скажем, книги, как правило, всецело концентрируются на сущности содержания и пытаются вызвать в воображении читателя чёткие образы и мысли. Фильмы и сериалы, в свою очередь, добавляют к уровню содержания визуал, музыку и актёрскую составляющую, побуждая зрителя следить за историей в более материальной форме. А видеоигры к перечисленному перечню сверху докидывают интерактивность, которая реализуется через геймплей.

То есть условных рычагов воздействия на человека у игр немного больше, чем у других форм искусства. Но, разумеется, это не значит, что таким образом они автоматически встают на ступень выше, а всё остальное можно без зазрения совести забыть, как очередную конвейерную часть «колды». На мой взгляд, и книги, и фильмы с сериалами, и видеоигры, да и вообще любые результаты творчества — от архитектуры до музыки — в нашем мире довольно гармонично сосуществуют. Ведь лишь твои актуальные потребности и желания обуславливают выбор чего-то конкретного.

Например, сначала ты на скидках купил и прошёл The Invincible по роману Станислава Лема. Затем тебе захотелось ознакомиться с работами польского фантаста поближе, посему ты прочитал известнейшую его книгу под названием «Солярис». А теперь тебя охватил интерес, чего же такого крамольного в экранизации данного произведения сделал Тарковский, что с ним рассорился аж сам Лем.

Ну и раз с бессмысленностью старого доброго состязания по величине… кхм… достоинств между существующими формами искусства мы разобрались, пожалуй, пора переходить к настоящей теме сегодняшнего рассуждения. Я уже сказал, что отличительной чертой видеоигр является предоставляемая геймеру интерактивность, а сюжет так или иначе присущ в том числе книгам и фильмам. Однако какими конкретно методами разработчики пользуются для того, чтобы геймплей был прочно связан с повествованием и работал на вовлечение геймера в рассказываемую историю? Говоря иными, чуть более пафосными словами, какими рычагами воздействия на игрока в контексте сюжета могут обладать видеоигры и, вероятно, только видеоигры? Это я вам и предлагаю обсудить.

Герой здесь ты, да и выборы — твои

И начать стоит с кое-чего, хоть и весьма банального, но оттого понятного абсолютно всем (в любом случае без данного пункта мой рассказ будет неполным). Речь об отождествлении себя с главным героем и принятии значимых решений от его лица. В играх ты воспринимаешь историю будто бы изнутри, не пассивно наблюдая за действиями актёров, как при просмотре какого-нибудь фильма, а непосредственно участвуя в происходящих событиях.

И когда ты лично управляешь тем храбрым рыцарем или бородатым алкоголиком на мониторе, ты на собственной шкуре ощущаешь, насколько сложные препятствия приходится преодолевать протагонисту. Каждая одержанная победа, каждый спасённый персонаж, каждое удачное завершение важной задачи — это итог именно твоих усилий. Причём если я в достаточной мере ассоциирую себя с главным героем и у игры получается вызвать во мне ощутимый эмоциональный отклик, то нередко я могу мысленно говорить от лица протагониста и минимально общаться с NPC. Пожалуйста, скажите, что я не один такой.

К тому же не будем забывать, что всё вышеперечисленное иногда дополняется системой выборов и связанной с ней нелинейностью сюжета. Некоторые игры позволяют тебе самому решать, в каком направлении двинется повествование, какого рода героем ты станешь, каким способом разрулишь неоднозначную ситуацию и так далее. К примеру, в плане вариативности меня приятно удивила Pathfinder: Wrath of the Righteous. В ней ты можешь стать добренькой и немножко хаотичной азатой, шкодливым трикстером, могущественным личом, эоном, способным буквально изменить течение времени — и это ещё далеко не весь список доступных так называемых мифических путей. Притом, что самое главное, у каждого из них есть собственная сюжетная линия, а мир по-своему реагирует на избранный тип протагониста, в том числе трансформируя модульные концовки.

Впрочем, система выборов вполне функционируют и в проектах с изначально прописанным главным героем. Думаю, в качестве иллюстрации здесь удачно подойдёт Геральт из третьего «Ведьмака» — суровый охотник на чудовищ, сторонник нейтралитета (по крайней мере, ему хочется быть таковым) и просто любитель сыграть ну вот точно последнюю партейку в гвинт перед тем, как отправиться на поиски Цири. И, по моему мнению, в тайтле от CD Projekt RED прекрасно отражена противоречивость принимаемых выборов, поскольку безоговорочно правильных вариантов развития многих нелинейных квестов обыкновенно не существует. Часто ты вынужден по-настоящему взвешивать все «за» и «против», а потом пожинать далеко не самые радостные последствия своих действий. Например, задание с говорящим названием «Меньшее зло» неизбежно закончится трагедией — Геральту только предстоит решить, какая конкретно трагедия это будет.

И, знаете, я даже готов защищать те выборы в видеоиграх, результат которых сиюминутен и почти никак не влияет на дальнейшие события. Допустим, возьмём SOMA — где, к слову, отождествление себя с протагонистом подкрепляется камерой от первого лица (а в VR-проектах уровень погружения, наверно, вообще зашкаливает; эх, жаль, у меня его нет). Так вот, в творении Frictional Games игроку периодически предлагают поломать голову над моральными дилеммами, всегда построенными аналогичным «Ведьмаку» образом: безусловно лучшего выхода из сложившейся ситуации нет.

К примеру, вы решите безболезненно и незаметно лишить жизни того, кто уже обречён на жестокую смерть, или позволите ему дожить свои последние мучительные дни? А если бездействие теоретически сделает вас косвенно виновным за чужое самоубийство, совершённое в порыве отчаяния? Да, долгоиграющих последствий в «Соме» не предусмотрено, однако так ли это важно, когда система выборов помогает тебе ещё глубже закопаться в поднимаемые сюжетом проблемы и более явно прочувствовать то незавидное и безнадёжное положение, в которое попал главный герой? Вот и я думаю, что без подобных дилемм впечатление от игры слегка бы оскудело.

Вообще, здравое зерно можно найти хоть в интерактивных фильмах от Telltale, которые славятся тем, что подавляющее большинство выборов в них на поверку оказываются лишь номинальными: временами не меняются даже встречные реплики персонажей. В частности, в недавней Dispatch, за которую ответственны как раз выходцы из Telltale, есть одна весьма показательная сцена. Обсуждая с Невидивой провал последнего задания, Роберт может сделать ей три разных упрёка, однако на каждый из них девушка отреагирует одинаково: сначала она скажет «Какого хрена?», а чуть погодя ударит главного героя прямо в нос (такие вот профессиональные отношения в СДС).

И, пусть в подобных случаях ты и чувствуешь себя малость обманутым, сама необходимость постоянно выбирать между несколькими вариантами ответа всё-таки подталкивает к тому, чтобы начать воспринимать протагониста своим альтер эго, больше проникаться происходящим и, конечно же, тщательнее вслушиваться в произносимые реплики. Ну и сравнивать свои выборы с тем, что выбрало большинство игроков, тоже весьма интересно. Будто бы это создаёт какое-то ощущение причастности к огромному комьюнити, вместе с которыми ты проходишь эпизод за эпизодом и с нетерпением ждёшь выхода следующих.

Но, будем честны, выборы встречаются в играх настолько часто, что ими уже давно никого не удивишь. Всегда интереснее проследить, как разработчики пытаются выйти за рамки привычных формул и создать что-то поистине уникальное. Вот я вам всё говорю, что в распоряжении у видеоигр имеется одна крайне занятная штука — интерактивность. А ведь её потенциал, между прочим, практически необъятен. Ограничения во взаимодействии с виртуальным миром могут быть связаны разве что с недостатком воображения и желания экспериментировать у отдельно взятого человека. Нехватку же в чём-то другом — вроде мощности игрового железа — при должной сноровке реально обойти какой-нибудь хитростью.

Так и что получается? Неужели со столь сильным инструментом в руках разработчики не используют его для того, чтобы как-то оригинально и более тактильно подать некий повествовательный элемент? Но оказалось, что очень даже используют. Причём не так уж и редко, если обращать на это внимание.

Ныряем глубже: управление как неотъемлемая часть повествования

Управление… Что может быть обыденнее и привычнее, чем контроль над своим персонажем с помощью устройства ввода? Все мы привыкли, что управление может быть удобным, средненьким или корявым. Однако на самом деле оно способно сыграть и какую-то особенную роль в контексте сюжета, послужив связующим звеном между повествованием и геймплеем.

Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о Before Your Eyes? Это такая коротенькая игра где-то на полтора часа, которая начинается довольно необычно. Главный герой по имени Бенджамин Бринн уже умер, а теперь его душа находится в междумирье на небольшом пароме. Компанию протагонисту составляет местный Харон, предлагающий заманчивую сделку: Бенджамин рассказывает историю своей жизни и, если она окажется увлекательной и правдивой, то может рассчитывать на счастливое загробное существование. И, собственно, в дальнейшем мы будем наблюдать за особо значимыми событиями из жизни главного героя с видом от первого лица.

Но ключевая фишка заключается в том, что в Before Your Eyes основным элементом управления являются ваши собственные моргания, которые считываются веб-камерой и тотчас переключают проигрываемые сцены. А остаться на некоторых эпизодах подольше вам определённо захочется — чтобы дослушать до конца трогательный разговор или просто растянуть приятное мгновение. Однако, когда вы случайно моргнёте, сцена тут же исчезнет, уступив место следующей.

И, как несложно догадаться, здесь чётко прослеживается очевидная метафора о неумолимости времени, течение которого ты не можешь остановить, как бы не старался: весёлые и горькие моменты в конечном счёте всё равно превратятся лишь в обрывочные воспоминания. Да и самому тебе когда-то предстоит в последний раз сомкнуть веки, отдавшись в объятия вечности. В общем, тайтл дарит уникальный и очень эмоциональный опыт, а удачная попытка соединить интерактивность с повествованием, по-моему, и вовсе заслуживает наивысших похвал.

Но, разумеется, Before Your Eyes — далеко не единственный проект, которому удалось органично вплести самобытное управление в нарратив. Доказательством тому служит Brothers: A Tale of Two Sons — первая игра, выпущенная под руководством Юсефа Фареса, наверняка знакомого вам по чудесным кооперативным приключениям It Takes Two и Split Fiction. Повествует она о двух братьях, которые отправляются в опасное и далёкое путешествие за лекарством для больного отца. За время своего странствия они повстречают как множество друзей, так и массу врагов и других опасностей. А чтобы преодолеть трудные препятствия, братьям придётся работать сообща, как единый механизм.

И именно тут кроется главная особенность тайтла, ведь в нём нет кооперативного режима — контролировать обоих персонажей необходимо одним геймпадом, причём одновременно. Например, левый стик отвечает за передвижение первого героя, а правый — за передвижение второго. И именно в таком «амбидекстровом» состоянии игроку предлагается решать несложные головоломки и пробираться через разного рода преграды. Управляя двумя братьями сразу, ты прямо-таки осязательно ощущаешь их близость и желание во всём содействовать друг другу во имя спасения родного человека.

Впрочем, под конец игры случается нечто страшное: один из братьев погибает, и вместе с тем целая половина геймпада просто перестаёт использоваться. В моменте создаётся ощущение, что от тебя оторвали здоровенный кусок чего-то внутри: сначала ты полноценно задействовал обе руки, а сейчас одна из них оказывается не нужна. И, как по мне, данный ход великолепно символизирует горе утраты и, что важнее для нас сегодня, отражает это душераздирающее чувство в интерактивной форме.

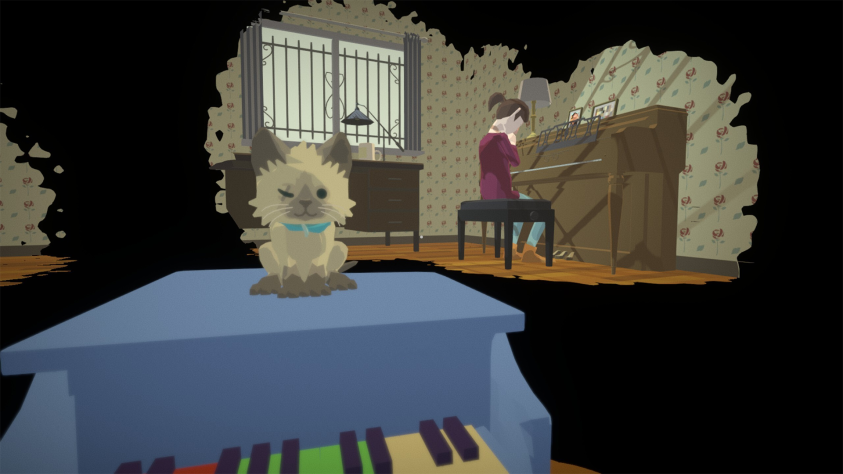

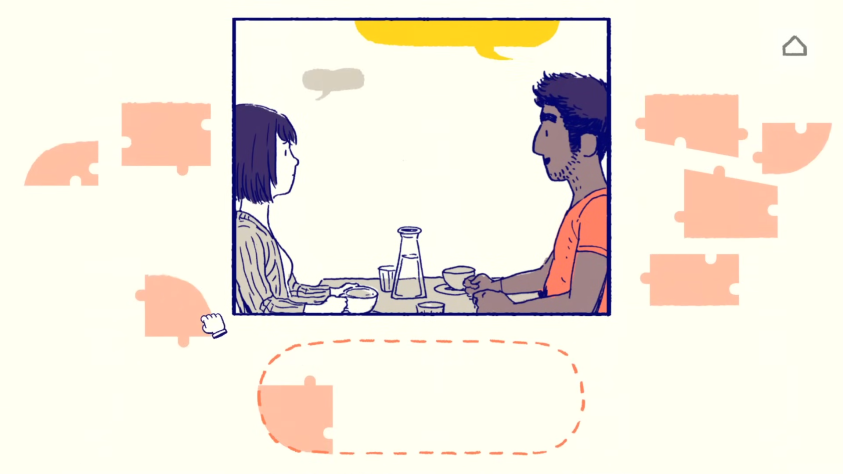

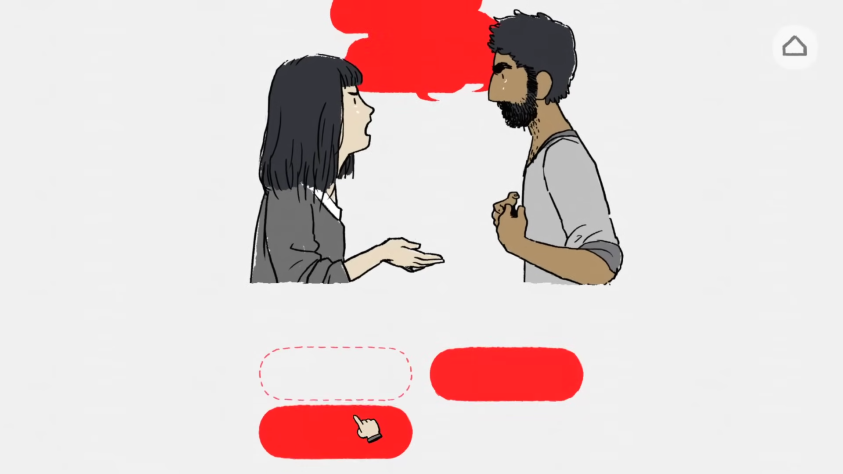

Ну а в качестве последнего примера можно привести Florence — крохотный проект, рассказывающий незамысловатую историю о 25-летней девушке Флоренс Йео, которую безмерно тяготила ежедневная рутина, пока она не встретила виолончелиста Криша. Познакомившись друг с другом, герои неминуемо влюбятся и даже через какое-то время съедутся в одну квартиру. Но, к сожалению, жить долго и счастливо у них не выйдет. Узнать причины разногласий я предлагаю вам самим — если что, игра проходится меньше, чем за час. А конкретно сейчас нас больше интересует то, как Florence через управление по-новому подаёт некоторые повествовательные элементы.

И для иллюстрации, думаю, отлично подойдёт механика складывания пазлов во время диалогов между персонажами. Поскольку в тайтле зачастую нет ни текста, ни какой бы то ни было озвучки реплик, игрок должен интуитивно понимать смысл всех бесед через контекст и многочисленные мини-игры. Так, на первом свидании с Кришем главная героиня сперва испытывает трудности при разговоре — и это отражается в необходимости собирать пазл, состоящий из восьми кусочков. Однако с каждым новым свиданием количество этих кусочков постепенно уменьшается, как бы отзеркаливая сближение партнёров и улетучивание неловкости.

А когда у Флоренс и Криша случается ссора, изначально пазлы состоят из трёх деталей — вероятно, персонажи ещё пытаются объясниться спокойно. Потом очертания деталек становятся острыми: конфликт нарастает. И заканчивается диалог откровенной руганью, а игроку не нужно ничего соединять — только быстро перетащить цельный овал в предназначенное для фигуры место. Короче говоря, авторы Florence смогли просто, но крайне виртуозно передать зарождение отношений между людьми и чувство эмоционального напряжения, которое охватывает их в моменты разногласий — и получилось всё это, заметьте, без единого произнесённого слова.

Интерфейс на службе нарратива

Значится, с управлением мы разобрались: его действительно можно использовать как дополнительный инструмент повествования, который через тактильные ощущения ретранслирует заложенные в сюжет смыслы. И ещё, ясное дело, сам по себе уникальный способ взаимодействия с игровым миром делает и общее впечатление куда более насыщенным и запоминающимся.

Но тогда возникает резонный вопрос: а способен ли на нечто подобное, например, интерфейс? Как и в случае с управлением, в нём привыкли видеть чисто механическую составляющую тайтла, нужную только для удобства. А ведь интерфейс тоже не будет ошибкой назвать частью интеракции: он служит одним из связующих звеньев между игроком и проектом, позволяя взаимодействовать с определёнными внутриигровыми элементами. И вы же и так понимаете, что я бы не стал об этом всём заикаться, если бы не нашёл конкретные примеры того, как разработчики используют интерфейс в контексте нарратива — потому давайте перейдём сразу к ним.

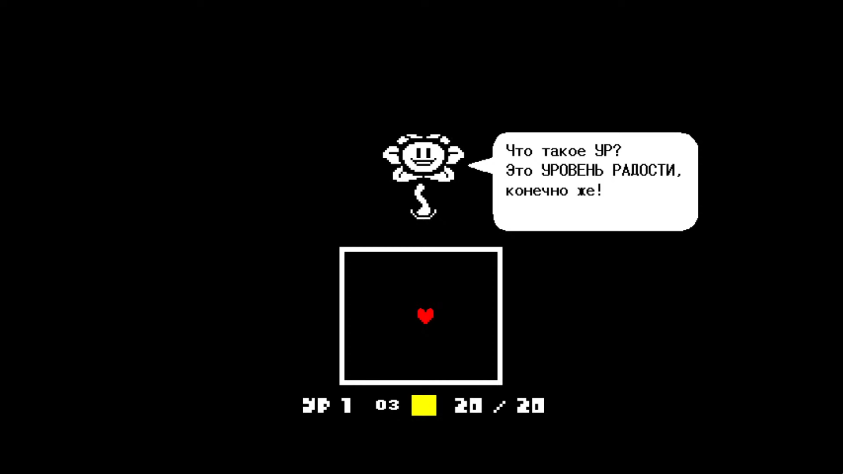

В первую очередь, наверно, стоит сказать об Undertale — изрядно нашумевшей на релизе игре про ребёнка, который случайно падает в пропасть и оказывается в Подземелье — изолированном от людей мире, где обитают странные существа. Пытаясь найти выход на поверхность, главный герой встречает с виду дружелюбный цветок по имени Флауи. Последний знакомит нас с основными механиками игры, по сути представляющей собой пародийную JRPG с битвами в формате «буллет-хелла». И в том числе он поясняет аббревиатуру «УР» в интерфейсе сражения, расшифровывая её как «уровень радости». Желая якобы поделиться своей «радостью», он стреляет в игрока смертельными снарядами, однако на помощь успевает прийти Ториэль — теперь уже по-настоящему положительный персонаж.

Впрочем, основной причиной, по которой я вам всё это рассказываю, конечно же, является особый твист, который как раз связан с аббревиатурами в «jrpg-шном» интерфейсе.

Игроки давно привыкли, что за «УР» скрывается «уровень», а за «ОП» — «опыт». Собственно, в Undertale данные показатели работают привычным образом: через «ОП», который повышается путём убийства противников, мы прокачиваем «УР». Однако ближе к финалу игры один из героев объясняет, что «ОП» (или «EXP» в оригинале) — это на самом деле «очки пыток» («execution points»), а «УР» («LV») — это «уровень резни» («level of violence»). И пусть звучат расшифровки действительно странновато, они прямо воплощают простой гуманистический посыл, которым пропитан абсолютно весь проект. Со старта прохождения через слова Ториэль нас убеждают, что лучший способ справиться с любым врагом заключается в том, чтобы задобрить его и в конечном счёте пощадить. И если вы будете беспрекословно следовать такому принципу, то в итоге заведёте себе много верных друзей. Если же встанете на путь убийств — от вас многие отвернутся.

К слову, с желанием игрока разрешить все конфликты мирно Undertale тоже заигрывает: во время предфинального босс-файта Азгор достанет трезубец и буквально сломает кнопку пощады в интерфейсе сражения, не оставив иного выбора, кроме насильственного. Хотя потом эта кнопка в любом случае вернётся — должен же тайтл идти до конца в своих пацифистских убеждениях.

Ну и не в моих силах обойти стороной прекрасную Indika, с которой я сам ознакомился совсем недавно и которая стала первоначальным толчком к написанию данной статьи. Это игра о русской монахине, чей разум ежедневно терзает бес, принудительно заставляя её критически осмыслять религиозные догматы и пытаясь вызвать в ней сомнения по отношению к вере как таковой. Будучи проектом предельно концептуальным — с поистине спорным содержанием и вагоном подтекстов — в нём каждый игровой элемент обязан нести какой-то смысл в контексте рассказываемой истории.

Интерфейс, разумеется, — не исключение. Здесь он представлен в виде абстрактных очков, которые собирает героиня за выполнение необязательных действий. Скажем, нашла Индика какой-нибудь священный образ вроде Параскевы Пятницы — получила 5 очков, зажгла свечку на кладбище и помолилась — получила 23 очка. Уже звучит довольно странно. Согласны? А потом, если игрок собрал достаточное количество поинтов, он может прокачать уровень, выбрав один из доступных перков. Вот только пользы в этих навыках нет никакой: вы просто будете получать ещё чуть больше очков. Даже сами разработчики в подсказках открыто называют прокачку бессмысленной. Но смысл тут всё же есть.

Индика, попав в монастырь, по сути, в безвыходной ситуации и чувствуя глубокую вину за совершённый в прошлом грех, решила заглушить свою боль в вере — которая была ей не очень-то и близка. Она старалась загладить собственную ошибку путём слепого следования ритуалам, внутренне не чувствуя в них реальной надобности. И потому героиня хотела создать для них хотя бы некую градацию, оценивая то или иное действие по условной значимости. Но от этого больше верить девушка не стала.

В финале, совершив ещё один ужасный грех в попытке избежать казни, она лишается всех накопленных ею очков. Впрочем, отыскав пропавший Кудец, который будто бы способен на чудеса, Индика может восстановить потерянные поинты с помощью бездумного потрясывания священной реликвии. Однако сколько бы очков игрок не «натряс», ничего не изменится. Главная героиня лишь наконец поймёт, что бес — это часть её самой, которая ни в какую не желала принимать веру; это та её сторона, которую она давным-давно отделила от себя, чтобы существование в ненавистном ей монастыре хоть как-то можно было вынести. А теперь Индика сидит на холодном полу и осознаёт, что нельзя переложить ответственность за свои поступки на всевышние силы. Отныне она отдана в руки одной себе, насколько бы тяжело от такого откровения не становилось.

И, кстати, даже в тех случаях, где использование интерфейса не предназначено для отражения основной темы или раскрытия какого-то глубокого смысла, всё равно приятно подмечать некоторые любопытные детали, привносящие дополнительные эмоциональные оттенки в происходящее. К примеру, можно вспомнить финальный босс-файт с Оцелотом из Metal Gear Solid 4. На протяжении схватки полоски здоровья визуально менялись на те, что были в предыдущих играх серии — и тем самым это показывало кульминацию долгого пути, который прошли персонажи за столько лет.

Также не будет лишним отметить God of War 2018-го года. В ней был такой эпизод, где Бальдр без приглашения явился в дом Кратоса и принялся насмехаться над его прошлым. Внезапно завязалась драка, и чужак стал представлять серьёзную опасность — прежде всего для жизни Атрея. И подобного Кратос вытерпеть попросту не смог: его начал наполнять безумный гнев — а визуализацией этому послужила постепенно заряжающаяся шкала спартанской ярости.

Напоследок же, думаю, следует упомянуть что-нибудь забавное типа гулянки с Ленни из Red Dead Redemption 2. Там чем сильнее напивается Артур, тем больше ошибок становится в описаниях контекстных действий. Допустим, слово «бармен» превращается в «брмен», «Ленни» в «Лнени», «поздороваться» в «проздороваться» и так далее. Признаю, деталь не очень важная, но зато потешная.

Дискомфорт как инструмент эмоционального воздействия

Ну а сейчас, когда система выборов, управление и интерфейс остались позади, можно переходить к чему-то более неопределённому и разнородному — к конкретным геймплейным механикам и особым подходам к игровому процессу, целью которых является разрушение комфорта игрока для создания у него нужного настроения. И вы, вероятно, вполне обоснованно спросите, почему я выделяю здесь именно разрушение комфорта, а не его формирование. Я же отвечу так. Во-первых, что вы мне сделаете? Я в другом городе. Во-вторых, куда интереснее всё-таки проследить, как разработчики сознательно идут на контринтуитивное действие — сделать игроку неприятно в интерактивной форме — для того, чтобы приблизить испытываемые игроком чувства к эмоциональному состоянию протагониста.

Подобные проекты следует поделить на две группы. В первой игры применяют дискомфорт в качестве кратковременного метода. Например, с этим неплохо справляется принуждение заниматься рутиной. И если уж Indika подтолкнула меня к написанию данного текста, то надо отдать ей должное: отмечу её ещё раз. Итак, где-то в начале прохождения Индике поручают принести 5 вёдер воды из колодца, которую в дальнейшем используют для варки супа. И вот, ты очень неспеша идёшь к колодцу, ставишь на него ведро, спускаешь ведро вниз и потом медленно поднимаешь полное ведро вверх, — при этом постоянно крутя ручку колодца с помощью «WASD» или стиком геймпада — а затем идёшь так же неторопливо обратно. Цикл повторить ещё четыре раза.

В общем, на всё про всё у вас уйдёт где-то восемь минут, во время которых бес будет предательски напоминать, что довольно недалеко находится помпа. Но почему-то там вода считается святой, — и её нельзя использовать для варки супа — хотя источники данной воды обыкновенно не могут быть разными, потому что расстояние между помпой и колодцем весьма близкое. Усугубляется же столь выматывающее занятие тем, что оно оказывается напрасными: одна из монахинь просто-напросто выливает принесённую воду, ведь её принесла та, в которой поселился бес. И тут ты действительно в полной мере ощущаешь, насколько паршиво Индике живётся в храме: тебе напрямую передаётся раздражение и чувство несправедливости.

А ко второй группе проектов относятся игры, где дискомфорт — это неотделимая часть их философии. Здесь, пожалуй, нагляднейшей иллюстрацией послужит Pathologic 2. В «Море» вы вживаетесь в роль Артемия Бураха, хирурга, на плечи которого ложится огромная ответственность — спасение целого города от страшной чумы. Причём на это у героя есть только двенадцать дней, и время никогда не стоит на месте: люди будут умирать, если протагонист не успеет их вылечить. Да ещё к тому же поэтапно эпидемия начнёт разрастаться всё больше и больше, а на улицах станет гораздо опаснее из-за бандитов и заражённых. И, что самое важное, вы будете прямо через геймплей испытывать тяготы главного героя.

Pathologic 2 насильно выводит игрока из зоны комфорта, принуждая его словно в каком-то лихорадочном сне бегать по всему городу в поисках еды, воды и ресурсов, шариться по мусоркам, менеджить ограниченный инвентарь, безостановочно отбиваться от каких-то гопников обычным скальпелем, залатывать раны, искать место для ночлега, строить наиболее оптимальные маршруты между заболевшими, пытаясь их спасти (иногда безуспешно), — и заодно готовиться к тому, что совсем скоро станет ещё хуже. Ну а сохраняться вам разрешат только в строго обозначенных местах. И, по словам разработчиков, в этом и заключается суть их подхода: через колоссальные трудности игровой процесс должен приносить игроку страдания, выматывая его физически и морально. Ибо лишь так можно добиться максимального сближения с главным героем и тем самым по-настоящему глубоко воспринимать раскрываемые в сюжете посылы — столь же безрадостные и тяжёлые.

Поговорим о будущем

На десерт же, как и обещал, давайте одним глазком заглянем в будущее игровой интерактивности. Сложно не заметить, какими семимильными шагами сегодня развивается искусственный интеллект. И да, он уже всех окончательно задолбал, поскольку говорят о нём чуть ли не из каждого утюга. Но вы представьте, что, скажем, вместо заранее подготовленных вариантов ответа в ветвистых диалогах игрок будет буквально проговаривать реплики сам — а другие персонажи, в свою очередь, будут правдиво на них реагировать, при этом оставаясь в рамках определённого сеттинга и личной истории.

Впрочем, даже представлять ничего не надо. С подобной особенностью уже существуют и моды, и полноценные игры. К примеру, модификация Mantella для Skyrim позволяет общаться со всеми NPC с помощью собственного голоса, поддерживает русский язык и может включать в общий разговор сразу нескольких персонажей. Но, так как нейросети пока лишь развиваются, до идеала «Мантелле» ещё далеко: периодически герои несут бред и теряют контекст беседы, а преобразование речи в текст и генерация ответной реплики занимают некоторое время.

Похожими проблемами обладает и Suck Up! — игра-технодемка про вампира, который пытается хитростью пробраться в дома жителей небольшого городка и полакомиться их кровью. Основная её фича заключается в том, что, надевая на себя разные костюмы и предметы, ты должен на их основе придумать себе убедительную легенду и какую-нибудь вескую причину для того, чтобы ИИ-персонаж пропустил тебя в своё жилище. И как свежий игровой опыт на один весёлый вечерок этот тайтл более чем сойдёт, однако играть в нечто аналогичное на постоянной основе, конечно, сейчас вряд ли кто-то станет.

Как ни крути, пока что эти технологии годятся в играх чисто на побаловаться: уж слишком бросается в глаза их несовершенство. А уж об использовании нейросетевых диалогов в серьёзных и претендующих на глубину проектах и заикаться бесполезно. В противном случае о каком-либо погружении в мир игры и её историю можно попросту забыть, ведь нам придётся довольствоваться нелепыми и безжизненными персонажами.

И даже когда ИИ наконец эволюционирует в нечто удобоваримое, его так или иначе будет необходимо жёстко ограничивать и контролировать. Без этого нарративная часть игры начнёт распадаться на куски и перестанет вызывать эмоциональный отклик в душе геймеров. В конце концов, бездушными алгоритмами искреннее творчество не заменить. И уж лучше такие технологии внедрять предельно осторожно, нежели сходу ставить крест на человеческом самовыражении.

А вот что я действительно жду в предвкушении, так это развитие нейроинтерфейсов, способных создать чувство полного погружения в виртуальную реальность. О них, например, несколько лет назад увлечённо говорил Гейб Ньюэлл, указывая на совершенно иной игровой опыт, который может дать нейроинтерфейс по сравнению с теми же VR-гарнитурами. В наши дни, конечно, трансляция игр напрямую в мозг больше смахивает на научную фантастику, но, надеюсь, я доживу до чего-нибудь подобного. Главное только, чтобы не случился киберпанк и мы внезапно не променяли свою настоящую жизнь на виртуальную.

В общем, будущее игровой индустрии в контексте безграничной интерактивности видится мне крайне интересным и заманчивым. Не исключено, что мы находимся практически в самом начале пути развития видеоигр. И кто знает, какой ещё непредсказуемый потенциал за ними скрывается.

Резюмируя же всё сказанное в тексте, я бы мог посетовать на то, что львиная доля игр будто бы недостаточно экспериментирует с интерактивностью в контексте повествования и излишне скромно использует почти неисчерпаемые возможности воздействия на игроков посредством геймплея. Но, как показывает практика, изобретение чего-то поистине нового и особого с давних пор было уделом совсем небольшой части разработчиков, которые к тому же сейчас обитают в основном в инди-сегменте. Ну и стоит признать, что не всегда добавление какого-то необычного средства взаимодействия с игровым миром смотрится выигрышнее, чем умеренное заимствование привычной и уже проверенной формулы с собственными улучшениями. Если геймерам так полюбился определённый подход ранее, то почему бы не применить его повторно, но при этом доведя до идеала? Вопрос, разумеется, риторический.

В комментариях же я предлагаю вам вспомнить ещё примеры из игр, где интерактивность каким-то образом была связана с повествованием. Ведь, безусловно, помимо системы выборов, управления, интерфейса и создания дискомфорта можно отыскать ещё множество нестандартных методов воздействия на игрока. Что-то я не вспомнил, что-то не знал, а что-то решил не брать из-за и так внушительного объёма текста. Вероятно, среди ваших примеров мне даже удастся зацепить некий проект, который впоследствии я с удовольствием пройду.

И на этой ноте приходит время прощаться. Спасибо, что читали! До новых встреч, господа стопгеймеры!

Лучшие комментарии

Да, о Shattered Memories действительно можно было бы рассказать в тексте. Спасибо, что напомнил о её существовании. Жаль, я только ИС-ку по ней смотрел. А хотелось бы пройти самому.

А популярные примеры я приводил потому, что именно в них я и играю обычно :)

Но да, более прожжённым энтузиастам они и вправду могут показаться банальными. Я же, в свою очередь, хотел рассказать о тех играх, которые впечатлили лично меня. Ну что ж, ничего с этим не поделаешь. Я бы искренне хотел угодить всем, но, увы, не в этот раз не смог.

А считать игры искусством или не считать — это всё же личное дело каждого. Любой человек имеет право на своё мнение. И как раз те «ненужные» механики, о которых ты говоришь, персонально я ненужными не считаю. И если они мешают тебе, то я вот, например, очень даже им рад.

Ну вот. Раз мы пришли к выводу, что управление — это интерактивность, то необычное управление морганием — это некая особенность, которая уникальна в своём роде. Так же, как и уникальна, например, Brothers: A Tale of Two Sons с её управлением двумя персонажами сразу. Отсюда и «по-особенному» в заголовке. Но основной упор я делаю не столько на необычности управления, сколько на её связи с повествованием.

Очень приятно, что кому-то мой текст оказался полезным. Удачи в разработке!

Честно говоря, не увидел тут случаи с каким-то особенным использованием интерактивности. Только использование интерфейса. Да, местами необычное и позволяющее передать определённые ощущения. Но только интерфейса. В Индике - так и вообще суть получается, что интерактивности нет, поскольку очки ни на что не влияют.

А почему тогда ходьба вперёд, что очевидно является частью управления, — это не интеракция? Есть действие, есть реакция. Так же и в Before Your Eyes. Действие — моргание, реакция — переключение сцены. Я могу понять тезисы вроде менее интересной интеракции или более интересной. Но я не понимаю, почему ты не относишь управление к элементу интерактивности. Как-никак, через управление своим персонажем ты и берёшь этот самый стул и кидаешь его во врага.

Согласен, идея прекрасна. Какая ещё игра заставит тебя прослезиться и от истории, и от того, что ты усердно пытаешься не моргать :)

В контексте необычных взаимодействий игрока с происходящим на экране сразу вспомнилась "One Hand Clapping", в которой огромное количество контекстных действий завязано на пении. Из привычных типов взаимодействий здесь, пожалуй, только стик на движение... Всё остальное напрямую зависит от умений игрока воспроизводить звуки определённых тональностей. Опыт изучения проекта незабываем, особенно с больным горлом)

Да ладно тебе. Неужели, например, использование морганий в Before Your Eyes кажется тебе абсолютно обыденным? Я вот только её и могу вспомнить, если говорить об играх, в которых управление через вебку прочно связано с повествованием.

А в Индике ты можешь прокачивать навыки. И да, это бесполезно. Но в этом, собственно, и смысл :)

Не кажется - это действительно необычно. Но это именно интерфейс, управление - с интерактивностью тут ничего не связано.

Ну конкретно я понимаю интерфейс как информацию на экране вроде HUD-а, окна прокачки, инвентаря и прочего. В Before Your Eyes ты именно управляешь игрой с помощью морганий — переключаешь сцены. Мышка, конечно, там тоже задействуется, но лишь для обзора.

Но это всё равно не интерактивность - это именно управление. Да, это необычное управление - морганием. А есть контроллеры в виде бананов и люди с ними Dark Souls проходили - тоже необычное управление. На конференции "ИКАК: Игры как наука" было управление, где надо было дуть, чтобы двигаться вперёд. А ещё помню были игры, которые считывали мозговые волны и надо было то успокаиваться, то волноваться - в зависимости от этого персонаж менял направление движения.

Всё это необычное управление. А управление - часть интерфейса (на смартфонах с сенсорным экраном это особенно явно), но не интерактивности.

Хорошо. А что тогда ты можешь посчитать интерактивностью? Для меня вот интерактивность — это взаимодействие. Чем управление — не взаимодействие с игрой?

Управление - действие, взаимодействие - это уже реакция игрового мира на действие. Например, возможность использовать окружение против врагов - это интерактивность. Неинтерактивный стул - просто стоит и не реагирует на действия игрока, а интерактивный можно взять и ударить им.

В моём понимании то, о чём ты говоришь — это просто разные виды интеракции. Условно если игрок нажал клавишу «W» на клавиатуре, то персонаж пойдёт вперёд. Иными словами, ты совершил действие, а игра на это действие среагировала. Вот тебе и взаимодействие. И то же самое в твоём примере со стулом. Я нажал определённую кнопку — взял стул, потом нажал другую кнопку — кинул его. Так и в чём тогда кардинальная разница? А, скажем, если на стул можно просто сесть — это будет интеракцией? Ведь то же самое элементарное действие, что и ходьба вперёд. В общем, можно долго спорить. И вряд ли мы придём в итоге к соглашению в чём-либо. Предлагаю просто каждому остаться при своём мнении :)

Будет. Но менее интересной, чем взятие стула и ломание его об голову врага.

Потому что если этот стул нельзя взять и кинуть - это отсутствие интерактивности. Технически, да - можно сказать, что интерфейс тоже интерактивен. Но как раз интерактивность интерфейса - это вполне стандартная вещь. А у тебя в названии блога говорится об играх, которые *по-особенному* интерактивны. И как раз этого особенного я тут не нашёл.

"Мы" к такому выводу не приходили. Повторюсь ещё раз: управление морганием - это необычное управление. Интерактивность же тут обычная - на действие игрока игра меняет сцену.

И вот если бы блог назывался "Необычная связь управления с повествованием" - у меня претензий бы не было.

Как это так? Сидишь на стопгейме и не знаешь их, по сути, главные видео? Ну, может, употребление в сокращённом виде ещё не встречал. История серии.

Ты буквально написал «интерфейс тоже интерактивен». И в том числе ты написал, что «управление — часть интерфейса». И где же мы не пришли к выводу, что управление — это интерактивность? Управляя игрой, ты с ней взаимодействуешь.

Как раз недавно видел Эдит в тт по Before Your Eyes, идея просто гениальная