На выходных 9 и 10 августа я съездил в наукоград Пущино (примерно 80 км к югу от Москвы), чтобы посетить первую в нашем регионе научную конференцию о видеоиграх. Во всяком случае мне не известно о других мероприятиях подобного формата, где основной программой были бы доклады о различных исследованиях игр (которые в России также с недавнего времени проводятся), а не развлечения, как на «Игромире» или рассуждения об искусстве, как на «Арт Россия».

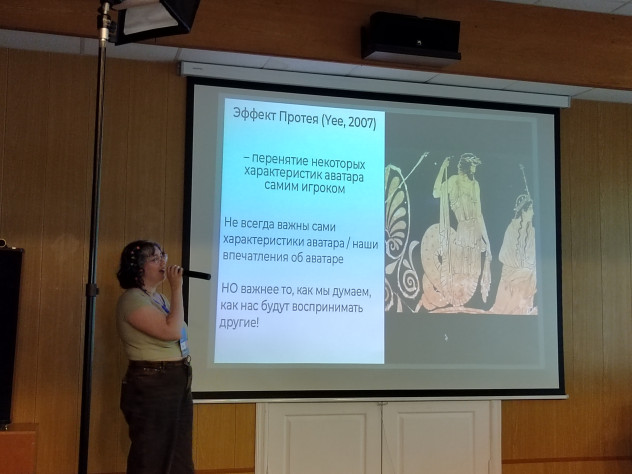

Самое близкое, что я могу вспомнить — это лектории на «Рэд Экспо» и «Игропроме». Но там доклады скорее касались практических вопросов и различных аспектов индустрии. На конференции же, организаторы которой придумали назвать её «ИКАК? Игры как наука», о компьютерных играх говорили в первую очередь в научном ключе, а тезисы докладчиков (в большинстве своём) были основаны на результатах экспериментов и статистических выборок.

Для удобства участников и посетителей, доклады разделили на 6 секций:

- космос в играх,

- как работают игровые механики и геймдизайн,

- использование игр в терапии и психологии,

- культурная репрезентация в играх,

- философские исследования в играх,

- сопереживание игровым персонажам и моральные выборы.

Тема космоса, на мой взгляд, была раскрыта довольно средне. Были упомянуты все достаточно известные проекты космической тематики и даже поднят вопрос о том, что в большинстве реализм и научные вопросы заслоняют условности, сделанные ради развлечения.

Но вот когда речь зашла о реалистичном космосе, никто даже не вспомнил Orbiter – симулятор полётов в космос, в котором физика проработана на порядок лучше, чем в Kerbal Space Program. Да, я понимаю, что игра малоизвестная, но от людей, которые вообще говоря должны были исследовать вопрос для доклада, я ожидал большего.

Секция «механики и геймдизайн» была довольно общей и скорее ориентированной на тех, кто мало знаком с играми, чтобы показать, что при создании компьютерных развлечений (и их анализе) научный подход очень даже применим. Мне, как человеку всё это уже знающему, это было не особенно интересно. Как и всякие общие философствования.

Зато доклады о возможностях игр для психотерапии и секция о сопереживании и моральных выборах меня очень даже заинтересовали. Я как-никак уже давно пробую себя на стезе игрового нарративщика и влияние на психику игрока является одной из важных составляющих для глубокого игрового опыта. Ну и вообще, давно пора найти способы позитивного воздействия на игрока, а то если компании и нанимают в штат психологов, то скорее для того чтобы найти способы выжать из пользователя деньги.

А вот доклады о «культурной репрезентации» вызвали у меня скорее негативную реакцию. Особенно первый, где докладчик как-то быстро съехал в «равенство и социальную справедлиовсть», повторяя уже заезженные догмы активистов, большинство которых уже несколько лет как продемонстрировали свою несостоятельность.

Второй доклад, посвящённый теме холокоста и её раскрытию в игре Attentat 1942, подходил к теме более разумно. Правда про игру там было очень мало, больше внимания докладчик уделил тому, как холокост представлен в нескольких музеях, что с играми было никак не связано.

Отдельной частью программы стала презентация Станислава Лаук-Дубицкого виртуальных костюмов от компании X-Labs. Правда это только проект, даже не прототип. Но обещают, что в таких костюмах у человека будут считываться различные показатели для передачи в «виртуальную реальность», а в ответ будет обратная связь при помощи электрических импульсов и даже движение при помощи электромоторов. В общем, как в цикле про Диптаун от Лукьяненко.

Также в программе было два «круглых стола» (впрочем, участники сидели на стульях без всяких столов), где обсуждали тему космоса и тему этики. В целом, высказывали те же утверждения, что и на докладах, но тут можно было ещё задавать вопросы из зала.

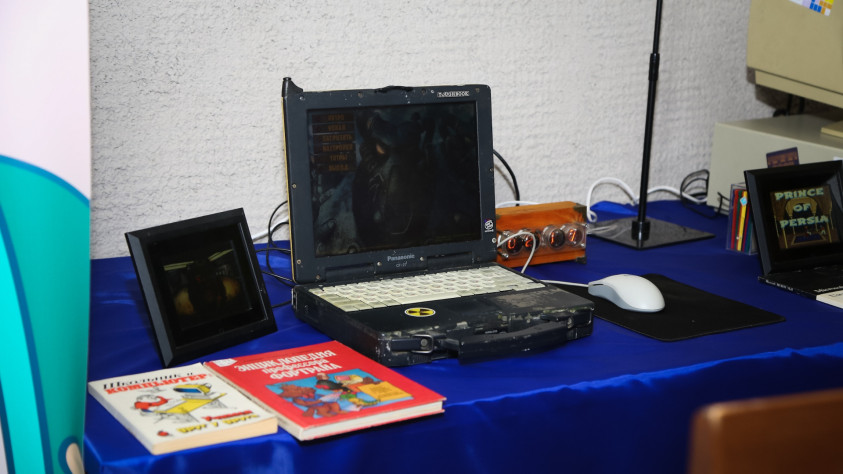

Пока в «лекторской» читали доклады и рассуждали о темах «за круглыми столами», в другой части «Дома учёных» (именно в этом здании проходила конференция) была устроена игровая зона. Посетители (выставка была открыта для всех) могли поиграть в известные ретро игры, от Fallout и Prince of Persia до «Поля чудес», а также в несколько экспериментальных проектов, получивших научные гранты, либо вообще являющиеся дипломными работами.

В отдельной аудитории проходило несколько мастер-классов. Я,правда, попал только на один — посвящённой «гоночному ИИ». Да, в целом это типичная нейросеть, однако, её тренируют на различных транспортных средствах, причём как реальных, так и виртуальных (для этого разработчики смоделировали аж несколько копий известных гоночных треков).

Также для посетителей в фойе был установлен самовар с печеньем и бубликами, чтобы перекусить и утолить жажду во время долгого жаркого дня. А участников (в первую очередь тех, которые представляли экспериментальные игры) в конце второго дня ждала церемония награждения.

В целом, хотя мероприятие получилось не очень масштабным (всего 350 посетителей, включая детей),«ИКАК? Игры как наука» прошла довольно позитивно и даже уютно. Я лично смог пообщаться с большинством спикеров и разработчиков, узнав некоторые нюансы, которые остались за скобками докладов. Так что результаты конференции красноречиво говорят, что проводить её в будущем определённо стоит, как и посещать, особенно тем, кто хочет быть в курсе развития игр с научной точки зрения.

Конференция проходила при поддержке Министерства образования (Дом ученых), РАН, ФИЦ, Лаборатории развития ИИ, и проекта "Большой Серпухов" (развитие современного наукограда), РВИ и АО "ИФСИ".

Лучшие комментарии

Уютный междусобойчик, который может перерасти во что-то большее. Но если даже останется таким же, то неплохо.

Спасибо за информацию. Очень приятно было читать. Ещё приятнее узнавать, что такие штуки есть. Я б тоже сходил, пожалуй, если б знал.

Ну, вообще сейчас есть несколько сообществ, где подобные вещи организуются и объявляются. У этой конференции вообще есть сайт и Телеграм-канал.