Любой, кто интересовался философским осмыслением игр, неизбежно сталкивался с двумя именами – это Йохан Хёйзинга (Johan Huizinga) и Роже Кайуа (Roger Caillois). Именно эти мыслители ХХ века дали глубокое и детальное описание игр в целом, будь то ролевые, настольные или ситуативные. Подобные теории позволяют расширить кругозор, научиться видеть неочевидные смысловые связи. Но порой они также стремятся оценивать игры, судить, что в большей степени похоже на игру, а что – в меньшей.

Я дам очень краткий обзор двух теорий, чтобы немного порассуждать о том, насколько они применимы к видеоиграм. В конечном счёте кто-то просто получает удовольствие и опыт от игр, и теория ему не нужна. В то время как других подобный экскурс может вдохновить на размышления и самостоятельное изучение подобных теорий.

История осмысления игры

Философская теория игры – сравнительно молодое явление. Только пару столетий назад мыслители обратили внимание на то, что игры многообразны и неясно, что у них общего. Философы XVIII–XIX вв. высказывали предположения о том, зачем игры существуют. Так, шотландский философ Генри Хоум (Henry Home) придумал теорию восстановления сил (рекреации), а через сто лет его британский коллега Герберт Спенсер (Herbert Spencer) выдал прямо противоположный вариант – концепцию избытка сил. Люди и животные играют, чтобы отдохнуть? Или, наоборот, чтобы израсходовать лишнюю энергию?

Такие формулировки узки и на деле не противоречат друг другу. Например, учёный Иван Сеченов экспериментально доказал, что более эффективный отдых – не покой, а смена деятельности. Позже, на рубеже XIX–XX вв. появится ещё несколько теорий, которые будут сводить игру к удовольствию, тренировке интеллекта, тяге побыть кем-то другим и т. п. Проблема этих теорий в том, что они говорят только о функции. Игра – для того, чтобы… Но функций может быть много, и они не всегда проясняют суть.

Йохан Хёйзинга и Роже Кайуа пошли дальше, поэтому их теории можно назвать большими теориями игры. Они были первопроходцами, доказывавшими, что игры – предмет, достойный академического исследования. В каком-то смысле их положение уникально: до них рассуждали только об отдельных функциях, после них уже никто не создаёт «большие теории», занимаясь изучением отдельных видов игр или их аспектов. В чём же особенность их подхода?

Хёйзинга попытался ответить на вопрос, в чём суть игры и какое место она занимает в культуре. Его ключевая работа называется Homo Ludens, то есть «Человек играющий». Этот образ станет одним из центральных для понимания человека в ХХ веке. Кайуа, в свою очередь опираясь на труд Хёйзинги, попытался упорядочить бесконечное множество игр, чтобы дать классификацию. Название его книги тоже говорящее – «Игры и люди». Кайуа обращает внимание на то, что игры – не просто легкомысленное развлечение, но очень глубокий феномен, основанный на многогранности человеческого опыта. Итак, давайте рассмотрим эти теории.

Игра – мать культуры

Йохан Хёйзинга (1872–1945) – историк и культуролог из Нидерландов. Он получил известность как исследователь позднего Средневековья, искренне любящий и саму историю, и этот период («Осень Средневековья» – действительно отличная книга), а в конце жизни внезапно обратился к теме игр.

Хёйзинга предлагает новый взгляд на игру: до сих пор её принципы пытались вывести из сферы культуры – но что если сама игра старше и глобальнее культуры? Игровые элементы можно найти в самых разных частях культуры (язык, ритуал, правосудие, эротика, ратное дело), к тому же игры характерны и для животных. Он настаивает: если правильно определить сущность игры, то мы увидим, что она лежит в основе культуры.

Игра, по Хёйзинге, – это особая реальность, устанавливающая свой порядок. Участие в игре подобно вхождению в магический круг: чтобы играть, нужно на время забыть о реальности и воспринимать искусственные правила как реальные. Игра не противоположна серьезности, но, в отличие от обычной жизни, не предполагает внешнего интереса. В игру играют ради неё самой. Такой подход позволяет увидеть, что множество элементов культуры возникают как игра, а затем отделяются от неё, превращаясь в формальные правила, культурные нормы и коды. Например, легко представить, что сперва кто-то театрально и красиво выразил свое почтение, а позже эти жесты легли в основу ритуала приветствия.

Хёйзинга учитывает подходы предшественников и показывает, что люди любят игры потому, что игра приостанавливает требования реальности. Она подобна празднику, это особый режим, когда можно забыть о трудах и заботах. Кроме того, одиночные и соревновательные игры всё-таки полезны – они укрепляют в людях важные смыслы, будь то вера в свою удачу или рост чувства солидарности в группе.

Однако концепция Хёйзинги содержит пару слабых мест.

Во-первых, игра у него излишне интеллигентна – корысть, жажду славы, удовольствие он считает вторичными эффектами, присущими не очень возвышенным людям. А в случае с азартными играми даже идёт на странное ухищрение: дескать, люди играют в них не ради выгоды, а чтобы выяснить волю богов. Глядя на игры непредвзято, проще представить как раз такое аристократическое отношение к игре исключением из правил.

Во-вторых, в его представлении игры сильно пережат акцент на культуре. Игры, конечно, творят элементы культуры, но не все и не во всех людях. Если бы суть игры была только в культуротворчестве, тогда всякий любитель играть был бы очень чуток к культуре. По факту бывает по-разному.

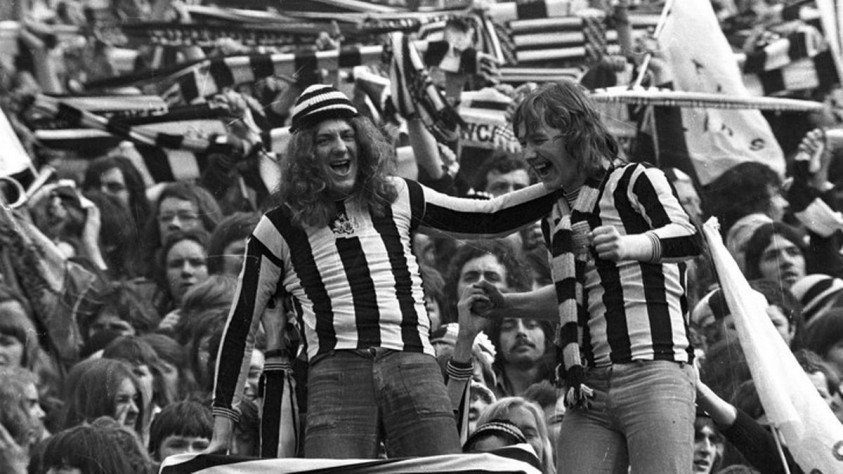

Но главная проблема книги Хёйзинги – его тезис о том, что в современной культуре игровое начало умирает. Несмотря на рост запроса на развлечения в культуре, бум кинематографа, развитие массовых и зрелищных видов спорта, он по-стариковски сетует на то, что это всё не настоящие игры. Смущают его и болельщики, которые лишь пассивно участвуют в игре.

Для пояснения он использует термин «пуэрилизм», который означает утрированно подростковое поведение. Ему кажется, что наряду с игрой должны существовать серьёзные сферы жизни – и если игра может быть внутренне серьёзной, то внутренняя игривость и несерьёзность в общественной жизни недопустимы. По сути, он клеймит некоторые игры как неправильные, а новые поколения считает инфантильными и некультурными. Что ж, между поколениями подобное непонимание случается регулярно, но строить на нём далекоидущие теории – сомнительно.

Свобода по правилам

Роже Кайуа (1913–1978) – французский мыслитель, которому сложно дать определение. Это не просто философ или социолог, а, скорее, потрясающий эрудит и антрополог, исследовавший самые разные виды человеческого опыта. Его прежде всего интересовал тот импульс, что порождает игры в любые времена.

Анализируя устройство игр и то, как мы пользуемся словом «игра» в языке, Кайуа приходит к мысли о том, что игру можно описать только как парадоксальное объединение противоположностей. Игра – это всегда правила и ограничения, которые мы принимаем по собственной воле. Только приняв правила, мы открываем особый мир игры, в котором появляются огромные возможности для свободы и творчества.

В книге он выделил шесть признаков игры, среди которых я отмечу такие: отсутствие принуждения, обособленность в пространстве и времени, непроизводительность и фиктивность (мы отличаем игру от обычной жизни). Кроме того, у Кайуа очень много интересных замечаний о моде на игры и вообще значении игр в обществе.

Главным же достижением работы Кайуа становятся два элегантных разделения.

Во-первых, он различает игры по характеру регуляции – есть игры с очень жёсткими, необходимыми правилами, с дополнительными элементами (картами, фишками, часами, инвентарём и т. п.), а есть игры-импровизации.

Первые он называет «людус» (ludus) – к ним, например, относятся шахматы, крикет, пасьянс и множество других. Вторые получили название «пайдиа» (paidia) – оно объединяет бесконтрольные игры, вроде битья травы палкой или спонтанных толканий-догонялок. Несмотря на очевидность, эти вещи полезно разделить потому, что во многих языках одно и другое сливаются, так как называются одним словом («игра», jeu, spiel; а вот в английском такое разделение частично сохранилось в game и play).

Во-вторых, Кайуа предложил удобную классификацию игр по ключевой цели или особенности опыта. Он выделил четыре типа игр: соревновательные игры, или «агон» (agon), азартные игры, основанные на случайности, или «алеа» (alea), ролевые/подражательные игры, или «мимикри» (mimicri), захватывающие игры-опыт, или «илинкс» (ilinx):

- Агон как состязание предполагает любую игру, в которой есть лишь один победитель (выявляет лучшего) и существует изначальное равенство шансов (одинаковые требования, ресурсы и т. д.). Яркий пример агона – бег с препятствиями, дуэль или футбольный матч.

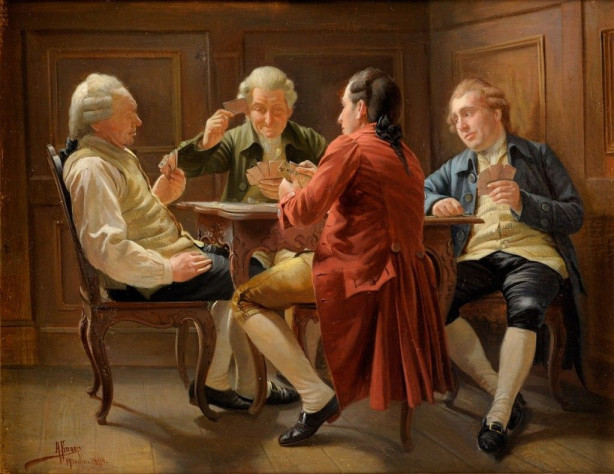

- Алеа – это игры, в которых бросают жребий, поэтому в качестве противника выступает не столько другой игрок, сколько сама судьба или случайность. Кости, рулетка, лотерея или ставки на скачках – примеры таких игр.

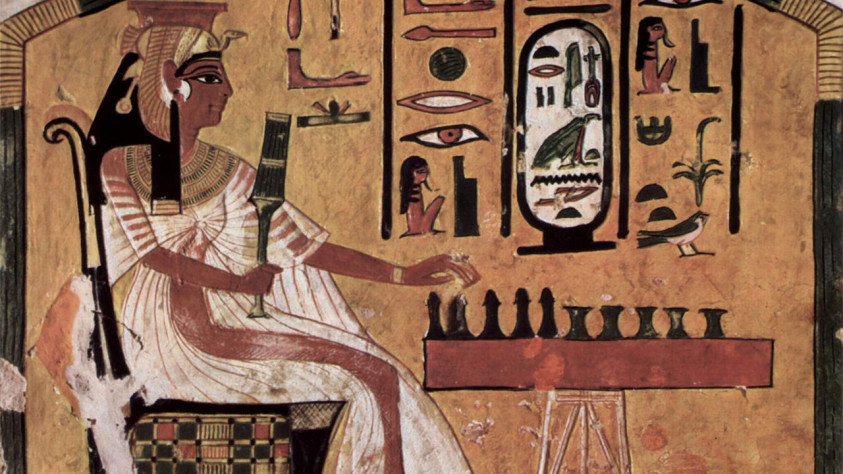

- В мимикри суть игры состоит в имитации реальности, поэтому целью является поддержка образа, который в идеале заражает и заставляет поверить в него. Любая ролевая или театрализованная игра относится к мимикри.

- Самый сложный для описания случай – илинкс. Одно из значений слова – «головокружение». Таким словом Кайуа хотел выделить и подчеркнуть игры, в которых есть что-то вроде транса или, как он пишет, «сладостной паники». В этой категории мы видим очень непохожие примеры: наблюдать за волчком и кружиться самому, гонять на машине и разрушать снежные крепости, кататься на американских горках и заниматься альпинизмом (а сегодня мы бы ещё добавили погружение в VR).

Кайуа допускает пересечение игр, хотя в ряде случаев хорошо заметно напряжение между парами этих типов игр. Например, настольные игры с картами и/или кубиком объединяют в себе и агон (умение выстроить стратегию), и алеа (случайность выпавших карт/костей). Однако почти всегда один из элементов будет доминировать: в нашем примере очевидно, что это в первую очередь агональная игра, так как случайность касается всех игроков, а разумная стратегия может минимизировать слабости расклада. Найти пример игры, в которой одно не менее важно, чем другое, – сложно, хотя и возможно.

Классификация Кайуа высвечивает тот опыт, что нас привлекает. Например, агон и алеа показывают то, что в одних случаях мы можем полагаться только на свои силы и таланты, а в других многое определяет случай. Мимикри и илинкс делают акцент на разных страстях: иногда хочется побыть кем-то другим, а иногда – очень ярко пережить свой личный опыт.

Сравнивая агон и мимикри, можно увидеть, что в играх мы стремимся либо справиться с внешним миром, улучшить его, либо меняем себя, пытаемся представить и разыграть свой идеал. А в паре «илинкс – алеа» игра обращается к тому, что управляет нами изнутри (тело, его аффекты) или извне (порядок мира, воля богов, удача).

Наконец, противопоставив агон и илинкс, сам игрок, а также создатель игры могут осмыслить тему самоконтроля. В первом случае он кажется ключевым условием успеха, а во втором – препятствием для истинного опыта. Алеа и мимикри также конфликтуют – на уровне темы признания другими. Признание очень важно для нас, но в нём всегда тесно переплетены качество игры (насколько мы хорошо играем роль) и случайность (какая аудитория перед нами), поэтому в мимикри стремятся избавиться от внешней оценки, а неудачливость в алеа заставляет желать стать кем-то ещё.

Как минимум рассмотрение этих пар служит самопознанию. Это не ахти какая мудрость, но игры, что мы любим, действительно что-то говорят о нас. Однако вместе с этим стоит очертить и слабые места концепции.

Как и Хёйзинга, Роже Кайуа слишком резко пытается разделить игру и обычную жизнь. Игры всё-таки порой становятся чем-то вроде работы, и есть много факторов, которые иногда скорее принуждают играть, чем позволяют свободно выбирать. Регулярно не работает и принцип обособленности игры: языковые игры и отыгрыш роли иногда выходят далеко за рамки чётко определённой ситуации. Подобные вещи Кайуа признаёт и называет искажением игры, но особой ясности это не добавляет.

Наконец, сама его классификация нуждается в большей системности и деталях. Ведь если бы она была исчерпывающей и ясной, то у нас бы никогда не возникли затруднения, например, с построением общей схемы жанров видеоигр. Но именно в жанрах царит такой беспорядок, что многие исследователи давно забросили попытки что-то с этим сделать.

Приложение теорий к современности

Естественно, авторы, чьи книги увидели свет в 1938-м и 1958-м годах, ничего не знали о компьютерах и компьютерных играх (к тому времени уже появились два компьютера для развлечений – Nimrod и Nimatron, которые, впрочем, можно было узреть только на Выставке научных достижений в Великобритании). Отсюда напрашивается вопрос: насколько адекватны эти теории для описания современных игр на различных устройствах?

Ключевой момент состоит в том, что в видеоиграх всё запрограммировано. То, чего нет в правилах и коде игры, либо не существует вообще, либо возникает как баги и глитчи. Поэтому для геймера видеоигра – уже не добровольное самоограничение, а, скорее, добровольное вступление в симулируемую среду с такими ограничениями.

Меняется при этом и отношение к правилам. Прежде их нужно было изучить самому или ухватить, наблюдая за другими играющими. Видеоигры корректируют поведение геймера через обратную реакцию игрового мира, а также через сложную систему встроенных подсказок. А там, где прежде игроку нужно было соединить правила, цели и внешние условия в своём воображении, теперь существует симулированная среда, выраженная в мультимедиа. В этом смысле видеоигры даже больше похожи на магический круг, так как стремятся к сильному ощущению реальности (через реалистичность и/или эмоциональное вовлечение).

Сложно сказать, как отнёсся бы к видеоиграм Хёйзинга. С одной стороны, в них велика доля инфантильно-потребительского отношения в духе «Сделайте мне интересно». С другой – существует много игр с обилием культурных отсылок, аллюзий и символов, оставляющих пространство для размышления и интерпретации. Любовь многих игроделов к Средневековью он бы одобрил. Что же касается Кайуа, то он бы точно заинтересовался играми и сообществами геймеров (социолог и этнограф как-никак). В то же время его теория сегодня способна лишь слегка прояснить некоторые аспекты видеоигр.

Попытка рассовать игры по чётким категориям сталкивается с тем, что видеоигры синтетичны, то есть заимствуют и соединяют в себе разные возможности. Например, видеоигры хоть и строятся на правилах действий и цели (людус-игры), но со временем начинают экспериментировать с элементами импровизации. Поэтому в играх-песочницах, онлайн-играх с открытыми мирами, «симуляторах ходьбы» или играх без цели (вроде Proteus) явно заметен элемент импровизации в духе пайдиа.

И чем больше опций даёт конкретная игра, тем проще в ней найти что-то от агона, алеа, мимикри и илинкс. Сегодня скорее чистые формы крайне редки. Хоть старый добрый агон всё ещё превалирует в видеоиграх, кастомизация и моды, покупки и лутбоксы, собирание комплектов и «ачивки», отыгрыш и крафт – все они могут дополнительно захватывать нас и влиять на общее восприятие. Причём игры с мощным эффектом погружения (илинкс), видимо, ещё впереди – сегодняшние технологии пока не решили целый ряд задач.

Безусловно, умные слова не заменят вам личного, живого опыта, однако иногда и этот опыт полезно разбивать на элементы и раскладывать по полочкам. По этой причине большие теории игры интересны в первую очередь для тех, кто игры создаёт, а также для тех, кто их рекламирует и продаёт. Например, список движущих сил, которые выделил Кайуа, всё ещё актуален.

И всё же, как только геймер открывает для себя желание поговорить об играх чуть глубже, чем «понравилось/не понравилось», оказывается, что знакомство с терминами и теориями позволяет лучше выразить то, что он думал.

Лучшие комментарии

ivalojkinКак там в начале нулевых?

Насколько я понял из ваших комментариев, вы не видите разницу между играми и фильмами/сериалами, поэтому считаете, что они строятся на одинаковых принципах. Во-первых, это не так, а во-вторых, игры — это очень сложная вещь, в плане теории, чтобы упрощать все до «Конфликтов всех со всеми». Нет единого мнения о том, что такое игры, какие у них признаки, что считать игрой, а что нет и т.д. Тем более, драматургия вообще не имеет к играм отношения, если речь не идет про сюжет/нарратив.

Давайте сразу обозначим, что говоря про игры, я имею в виду «игры» в классическом понимании, где игрок может как-то влиять на события, не обязательно в плане сюжета. Т.е. игрок имеет возможность «проиграть» и будет вынужден начинать всю игру или какой-то отрезок сначала.

Так вот, игры строятся не на конфликтах, а на выборах. Игрок делает какой-то выбор и получает соответствующий результат. И я не про выбор в диалогах — совершить прыжок в «Марио» или стрелять в «Quake», это тоже решение игрока. Игрок не конфликтует с игрой, он обладает набором инструментов, которые дает ему игра и выбирает тот, который он хочет применить в каждой конкретной ситуации. И ситуация не обозначает конфликт. Например, в начале какой-нибудь условной NFS, игроку предлагают выбрать одну из 5 машин. Здесь нет конфликта, только выбор.

Важно учитывать еще и тот факт, что конфликт в драматургии всегда исходит от автора — он его придумал, описал и показывает нам. Выбор же исходит от игрока — он сам выбирает машину, пушку, героя, и т.д. Выбор может быть удачным или наоборот. Игрок может поменять уровень сложности, посмотреть гайд по игре или даже сжульничать, применив читы, что является выбором на уровне мета-гейма. И все это, опять-таки, происходит без конфликта: игрок захотел что-то сделать, сделал и получил результат.

Если рассматривать PvP игры, то конфликт может возникнуть между игроками. Например, у двух шахматистов может быть давняя история совместных встреч, где верх брал то один, то другой, и вот, наконец, они сошлись в решающем поединке, который навсегда определит, кто же из них лучший. Вот она, драма! Только фигурам на доске на это плевать. Между ними нет конфликта, но у игры есть правила, которые определяют, какие фигуры дружат, какие воюют и как они друг друга «едят». А развитие партии полностью зависит от выбора самих игроков.

Самое же главное, что стоит понимать про игры — их делают именно с учетом выборов, а не конфликта. Разработчики не пытаются бороться с игроком. Они ставят ему преграды и сами же дают инструменты для их преодоления. Они хотят, чтобы игрок, в итоге, справился с преградой, потому что тогда он завершит игру и получит полноценный опыт. Если не брать в расчет какие-нибудь экспериментальные инди игры, разработчики не будут нарочно делать непроходимую игру просто чтобы позлить игрока. Они хотят его развлечь, удивить, напугать, рассказать историю и т.д. А чтобы игрок не заскучал, т.к. большинство игр длятся гораздо дольше, чем среднестатистический фильм, они стараются сделать процесс максимально интересным, добавляя различные механики, связанные с выбором игрока. Т.е. создают геймплей.

Решил разделить ответ на ваш комментарий на 2 части, а то первый и так вышел огромным.

Простой вопрос — если опыт автора «виртуален» и является симуляцией, основанной на других произведениях, то какое значение это имеет для конечного зрителя/игрока? Я имею в виду, что опыт зрителя, скорее всего, такой же виртуальный, как и у автора. Вряд ли кто-нибудь из смотревших «Выжившего» сражался с реальным медведем во времена дикого запада. Но наверняка найдутся люди, которые впервые увидят его сейчас и подумают — «О, это мне напомнило RDR2!».

Но на самом деле, вы явно недооцениваете разработчиков игр. Многие из них пытаются перенести свой реальный опыт в игры, которые они делают, будь то служба в армии, любовь к рыбалке или автомобилям или боль от потери близкого человека. К тому же, в крупные проекты, как и в случае кино, всегда привлекаются различные консультанты и эксперты, которые помогают с реализмом и аутентичностью.

Да и сами гейм-дизайнеры далеко не идиоты, чтобы делать игры про то, в чем совершенно не разбираются. Они ездят на локации, смотрят документальные фильмы, читают книги, в общем, стараются максимально набрать информации по тематике игры. Просто некоторый опыт в принципе нельзя получить в реальном мире, например, стрельбы из плазмагана или кастования фаерболлов. Но всегда есть способ получить опыт, максимально приближенный к реальности. Никто не будет отправлять гейм-дизайнеров и художников на войну, ради аутентичности новой Call of Duty, но можно оптавить их играть в пейнтбол/страйкбол. Конечно, это не одно и то же, но дает возможность понять многие вещи — ощутить вес оружия и снаряжения, понять, насколько сложно заметить врага в густых зарослях даже с 2-х метров и т.д.

И вот, возвращаясь к моему вопросу, будет ли это все важно для игрока? Будет ли он сам проделывать все вышеописанное, чтобы оценить аутентичность опыта? Или он просто посмотрит и скажет — «Фигня, в „Спасти рядового Райана“ было круче»?

Да ну, какой узкий взгляд, «Хорошие художники копируют, великие — воруют». Хватает примеров игр, где почти все элементы украдены и сам опыт основывается не на личном опыте автора, где на выходе всё же получаются отличные и необычные игры (конечно вы сами можете быть не согласны с их качеством, но их заслуги в индустрии остаются фактами).

Культовая сага МГС с первой и до последней части чуть ли не каждый элемент был заимствован из фильмов, а сам автор неоднократно упоминал источники вдохновения без упоминания личного опыта, почти. Результат — легендарная и уникальная серия которая до сих пор разбирается по кирпичикам и ожидаема фанатами в виде переизданий.

И насчёт полотна выше — искусство на то и искусство, чтобы ломать правила, на что тоже хватает успешных примеров.

Видимо, вы невнимательно читали то, что я написал и продолжаете гнуть свою линию. Ладно, пройдемся по пунктам.

Во-первых, откуда вы взяли эту идею про искушенность? Конечно, не всякий выбор представляет интерес, но возраст или опыт тут не причем. Я как не любил томатный сок в детстве, так и не люблю его сейчас. Так что если будет выбор между томатным и апельсиновым соками, я всегда выберу апельсиновый. Это не вопрос искушенности, а предпочтения. Цвет айфона тоже является вопросом предпочтения — лично я считаю золотой айфон безвкусицей, но если вам нравится, осуждать ваш выбор я не стану. Именно потому, что вам нравится. Но если вы начнете мне доказывать, что он работает лучше, скажем, черного, тогда да, я стану с вами спорить. Да и инструмент инструменту рознь, спросите у любого человека, работающего с каким-либо инструментом. Даже такая простая вещь, как молоток, может сильно различаться по качеству, в зависимости от материалов, формы, балансировки и т.д.

Во-вторых, я не зря привел в пример NFS. Будучи аркадой, NFS дает игроку возможность выигрывать начальные заезды на любой из 5 представленных машин. Какая-то будет ехать быстрее, другая лучше поворачивать, но все они примерно равны, т.е. существует баланс. Так что игрок может выбрать ту машину, которая нравится ему больше. Ну и, конечно же, «победить в гонке» — это не конфликт. Это цель, причем лишь одна из возможных. Игрок может не хотеть победить, потому что, например, играет с младшим братом/сестрой или с собственным ребенком. Т.е. его цель — поддаться и приехать вторым. Цель, который игрок сам выбрал.

В-третьих, при чем тут крайзис и обход пальмы? Вам не нравится свобода передвижения в играх и открытые миры? Это нормально, просто играйте в классические корридорные шутеры, даже если в них нет пальм. Лично мне нравится возможность обходить пальму с любой стороны, даже если я не буду ей пользоваться. Или я просто не понял вашу мысль, ну тогда извините.

Как мне кажется, вы яростно пытаетесь переложить свой личный опыт на всех игроков вообще. Приведу простой пример: с недавних пор я всех своих знакомых спрашиваю о том, как они играли в Skyrim. Игра старая, в этом году ей 10 лет исполняется, и супер популярная, так что многие в неё играли. В итоге, все ответы можно разделить на 2 категории: в первой, игроки шли по сюжету, почти игнорировали сайд-квесты, победили финального босса и бросили играть. Все это в пределах 20-ти часов. Во второй категории, игроки почти со старта забили на основной сюжет, пошли бродить по миру, выполнять квесты, вступать в гильдии, заниматься крафтом, читать книги и просто страдать ерундой и развлекаться. Обычно, на это уходило 1-2 месяца, после чего люди так же бросили игру. Большинство из них, при этом, так и не завершали основной сюжет.

А знаете, что самое интересное? Игроки каждой категории считали, что игроки из другой категории играют в Skyrim неправильно! Т.е. первые говорили, что это сюжетная игра, у неё есть четкая концовка, после которой играть дальше смысла нет. А игроки второй им отвечали, что это игра про исследование мира и свободу выбора, что идя только по сюжету ты упускаешь огромное количество действительно качественного контента и что это и есть настоящий Скайрим.

Это я все к чему? К тому что вы сейчас пытаетесь представить свое видение ситуации как единственно правильное. И это нормально, т.к. большинство людей поступают так же. Это очевидная ошибка восприятия, вроде эффекта Даннинга-Крюгера — вы прочитали 1-2 книги и вам теперь кажется, что вы видите истинную суть вещей, в отличие от других людей. Поэтому вы так пытаетесь натянуть постулат драматургии о конфликте на глобус гейм-дизайна. Отсюда и искренне удивление, что игры, внезапно, могут быть очень сложным предметом, про который написан не один десяток статей.

К сожалению, вы очень мало понимаете о том, как на самом деле делаются игры. Драматургия и дизайн — это просто слова, понятия, под которыми скрывается множество отдельных нюансов, идей и правил. Драматургия не ограничивается конфликтом, ведь нужна экспозиция, разделение на акты, антагонист-протагонист и т.д. Как и дизайн — это не просто придумать основную фишку игры. Это сложная и долгая работа, которая делится на множество отдельных задач.

А сенсорный оргазм — это не официальный термин, а просто расхожее выражение, описание особо сочной картинки, мощного звука и т.д. Восприятие является индивидуальным и то, что вызывает эйфорию у одного человека у другого может вызвать неприязнь или отвращение. Так что всерьез это обсуждать не имеет смысла.

«Основа драматургии — конфликт.»- какой же конфликт в Майнкрафте? Или что терзает Пакмена ? Может игры все таки отдельный жанр со своими правилами, а не ограниченная законами драматургии постановка ?

Ну ясно, и кто решает что помои, а что шедевры? Только вы? В чём проблема с неискушённостью? Похоже на попытку показать своё огромный значимый опыт. Неискушённость в играх не означает неискушённость в фильмах/сериалах/теме игры, в конце концов. И вообще цель игры — доставить эмоции/научить чему-то, и если она с этим справляется в больших масштабах — это успех.

Касательно МГС, во-первых, сами подтвердили что хотя бы первый культовый, а и он в том числе был был почти во всех элементах заимствован/не имел под собой реального опыта. Во-вторых, «скучно играть» конечно очень интересная характеристика, только если б она хоть сколько-нибудь была валидна в него бы не играли до сих пор, не разбирали сюжет/пасхалки, не ждали бы переизданий. Особенно второй МГС в силу тем проверку временем ещё как прошёл.

Кем всеми то, опять-таки какое-то однобокое и очень спорное заявление. Вопрос вообще не в этих играх, а в том что вы выдумываете сами какие-то правила/рамки и сами расставляете в них участников, это лишь ваше мнение.

[пожимаю плечами]

Вас может раздражать всякое — воля ваша. Но вам не кажется, что вы немного бредите? В те моменты, когда вам кажется, что вы всё про всех знаете.

В остальном — я даже готов вас выслушать, потому что не знаю как насчет эстетства, а вот умных людей отличает понимание границ своего знания.

Существующем в формате игровой журналистики, а не занимающегося рефлексией над метаигровыми проблемами. Никакого негатива)

Вы это все написали на полном серьезе или чтобы порофлить? Сделаю вид, что я не считаю вас троллем и отвечу серьезно.

Где и как, по-вашему, живут девелоперы? Откуда люди приходят в геймдев? Из политики, спорта, искусства, со строительной площадки? На самом деле — отовсюду, но большинство, все-таки, это те самые геймеры, которые выросли и решили связать свою профессиональную деятельность с играми. Они проводят за компом гораздо больше времени, чем многие игроки, особенно казуальные, потому что, сперва, они 8 часов сидят перед этим самым компом работая, а в свободно время сидят за ним же, играя в игры. Ну или за консолями. И даже мобильниками. Но все девелоперы, особенно гейм-дизайнеры, продюссеры и программисты во что-то играют, причем, зачастую, очень увлеченно.

Что до ситуации в мире, то разработчики — это взрослые люди. Они платят налоги, читают новости, следят за политикой и социальными тенденциями. Это не школьники-студенты с идеалистическими взглядами на мир. Это люди, которым надо кормить семью. И то, что вы не считаете это работой — как минимум оскорбительно. Разработка игр, как и съемка кино, сериалов, запись музыки — это тяжелый труд. При этом, разработчики не получают баснословные гонорары за каждый выпущенный проект, как звезды Голливуда. В большинстве случаев, они даже не получают процент с продаж. Но они все равно гордятся, если их игра продалась миллионами и получила хороший балл на Метакритике.

Я очень рад, что вы нашли себя в музыке и не пошли на поводу у мейнстрима. Но это ваш личный опыт и личный выбор. Это ваше понимание сути музыки, у других людей оно может отличаться. То, что вы называете информационным мусором — это оценочное суждение, не несущее какой-либо конструктивной критики. Что является мусором, а что нет? Какие критерии и кто их определяет? Я полагаю, что каждый человек волен решать это для себя сам.

Если вам не нравятся крупные AAA игры, потому что в них нет души — отличная новость, для вас есть инди! Если же кому-то нравится условный Fortnite — тоже здорово. Как вы правильно заметили, главное, чтобы ваше занятие, будь то игры, музыка или любое другое, приносило вам, а, в идеале, и окружающим, удовольствие.

Большое спасибо за столь лестную оценку моей графомании =) Честно говоря, никогда не занимался ведением блогов и понятия не имею, как это делается и нужны ли кому-то мои измышления. Тем не менее, судя по счетчику над сообщением, с вами согласен как минимум еще один человек, что заставило меня задуматься над этой идеей =))

Это на каком?

ну это достойно того, что бы красиво переоформить и опубликовать в блогах, а не пылится в ответах в комментах )

А что, «переваренные» медиапродукты — это не опыт? По вашей логике, если вы не пожили годик в тайге, в землянке, питаясь исключительно собственной охотой — вы не знаете жизни, а значит не можете ни книгу написать, ни игру сделать.

Meh, ясно, ничего другого не ожидал. У вас то как раз аргументы все субъективные.

Причём тут обзоры делать? Мы говорим о том чтобы получать что-то от игр, а не разбирать их.

И к чему трёп о неискушённости, если сами сейчас говорите что опыт в остальных медиа/жизни считается? Едва ли в 2021 году есть человек не просмотревший/проигравший миллиард игр/фильмов/сериалов/не имеющий тонну опыта с разными сферами жизни (что-то одно из этого). Глобализация всё такое.

Оригинальные ЗВ любят не за чистый сюжет. Визуал — часть творческого процесса (большая часть).

МГС без соплей ностальгии много людей проходят и в наши годы впервые, вполне себе зная первоисточники и тем не менее находя в нём что-то. И разговоры о нём ведутся далеко не в плане визуала.

Короче, очередной искушённый эксперт.

Так Journey вообще не относится к жанру кинца. Это полноценная игра, где нет, по моему, ни заставок, ни диалогов — чистый игровой процесс, направленный напрямую на игрока. Ты просто идешь один по пустыне, исследуя её и себя заодно. Это действительно прекрасный пример игры, которая работает инструментами не доступными никаким другим жанрам.

Уже давно стали) Настолько, что в игры часто играют люди, которые не считают себя прям геймерами. Просто иногда играют, при случае. Это стало обыденной частью мира.

Но пожалуй именно компьютерные игры хуже приспособлены для этого, чем консольные и мобильные видеоигры. Всё-таки консоль — это специальный отдельный девайс для гейминга

Текстонист сдался, уррра!

Ну я с трудом понял суть претензий. Да, я пересказал две концепции (исходя из чтения книг, не статей), но где попытка пустить пыль в глаза? Если игру эти авторы описывают как нечто парадоксальное и сложное (на то есть причины, если вы их не уловили, то значит вам и не нужны эти сложности), то неясно что вас раздражает — их идеи или моя попытка о них рассказать?

Дальше и вовсе начинаются личные фантазии: «автор никогда не пытался сделать игру или проанализировать ее хорошенько». Это я вам сам, за чаем рассказал? А может вы просто не знаете?

Интересно, как скоро комп. игры перейдут из статуса развлечения не для всех, в массовый культурный пласт, как например, кино и музыка.