Предисловие

Планировал начать этот блог сразу со вступления, но решил всё же сделать ещё одно предисловие. Надеюсь, что уже точно последнее, хотя зарекаться не буду.

Во-первых, хочу оставить ссылку на 1-ю часть, которая была заметно обновлена и доработана с учётом отзывов и рекомендаций в комментариях. Кроме того, в её предисловие были добавлены определения важных терминов, с которыми стоит ознакомится, чтобы лучше понимать контекст дальнейших рассуждений. В частности — что такое деконструкция и метаистория.

Во-вторых, немного детальней расскажу о самой деконструкции с наглядными примерами и сравнениями, чтобы объяснить, почему Assassin’s Creed действительно можно назвать деконструкцией истории. Дело в том, что деконструкция в своём изначальном виде, как её описал Жак Деррида (основатель этой концепции), слабо применима на практике. Это в первую очередь теоретическая концепция, которая используется преимущественно в академических кругах — для научно-философских дискуссий или как инструмент для обучения. В практических же сферах эта концепция принимает более гибкие формы с характерными приёмами, свойственными каждой конкретной области.

Например, в моде и архитектуре существует направление под названием деконструктивизм (производное от «деконструкция»). Если не вдаваться в излишние детали, то его суть сводится к тому, что модельеры или архитекторы берут привычные и каноничные образы (будь то платья или здания), разбирают их на элементы и пересобирают заново в виде чего-то необычного, что ломает привычные шаблоны восприятия.

Как видно из примеров, эти творения могут выглядеть как «лютейшая дичь». И это, на самом деле, вполне естественная реакция обычного человека, который привык к традиционным формам и понятным визуальным образам. По сути, это авторское высказывание для очень узкой аудитории ценителей, способных если и не понять замысел автора, то хотя бы нормально воспринимать его творения.

А теперь сравним это с играми серии Assassin’s Creed. В роли модельеров и архитекторов выступают разработчики игры. Эталонные образцы платьев и зданий заменяем на реальную историю, которую они разбирают на составляющие элементы и пересобирают в виде сюжетных нарративов.

И здесь возникает интересный парадокс восприятия: в наших глазах игра не выглядит чем-то неестественным. Перед нами вполне обычное и привычное для нас произведение. А всё потому, что мы и есть целевая аудитория, для которой этот новый нарратив сконструирован. То есть, мы выступаем в роли той самой категории «ценителей». Но если взглянуть на эти игры глазами академического историка, то можно увидеть мешанину исторических фактов, вымысла и авторской фантазии. И это будет примерно та же реакция, которую испытывает обычный человек, глядя на деконструкцию в моде или архитектуре.

Таким образом, с полной уверенностью можно заявить, что игры серии Assassin’s Creed таки являются исторической деконструкцией. Просто если в моде используется визуальная деконструкция, то разработчики используют гуманитарную деконструкцию. А вот насколько она получилась удачной — это я постараюсь разобрать в своих блогах, так же используя инструменты и методики гуманитарной деконструкции.

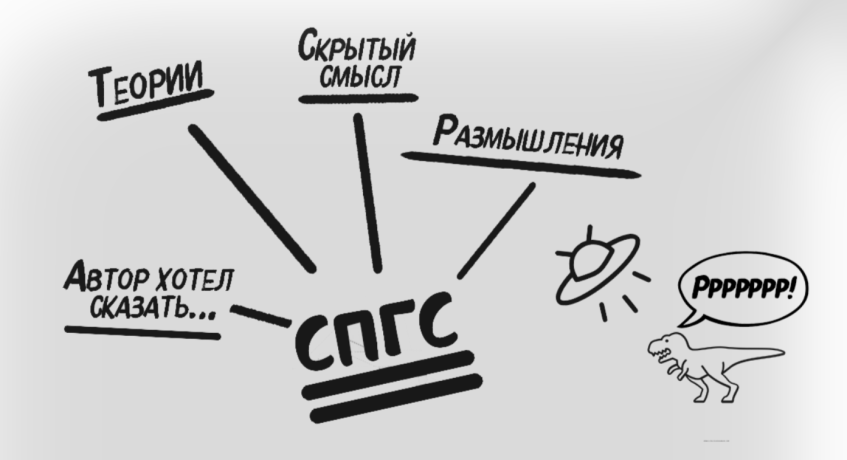

К слову, реакция в духе: «Это всё ерунда и СПГС» — на самом деле вполне естественная и нормальная для подобного рода материалов. Она во многом перекликается с реакцией обычного человека на визуальную деконструкцию, только в иной плоскости восприятия.

Вступление

Assassin’s Creed 1 долгое время в моём личном топе занимала второе место после 2-й части. В этом есть своя доля иронии, учитывая нумерацию блогов. При этом не исключаю вероятность того, что значительная доля моей симпатии к игре связана с синдромом утёнка. Тем не менее, она заложила в меня любовь к данной серии. Не стану отрицать, что сама игра отчасти походила на технодемку, но насколько же эта технодемка в своё время была крутая как в плане технологий, так и в своей идее.

События самой игры разворачиваются в современности, в лаборатории корпорации Абстерго, где мы играем за похищенного бармена Дезмонда Майлса. И в исторической симуляции, на Святой Земле во времена Третьего крестового похода в поздние годы 12-го века. В рамках происходящих событий мы проживаем воспоминания мастера-ассассина по имени Альтаир ибн Ла-Ахад.

Также заранее хочу оговориться, что данный анализ будет слегка затрагивать религиозные темы — и это сделано не с целью кого-то оскорбить, а просто как взгляд на исторические события.

Разбор исторической деконструкции

Начну со всё того же вопроса: как можно описать рассказываемую игрой историю одним словом? На первый взгляд перед нами классический сюжетный троп, который можно описать словом «искупление». При этом среди игроков довольно часто можно услышать ответ «истина». Во втором случае это снова отражение восприятия игры, основанное на прочтении её философского подтекста. В первом же случае перед нами буквальное прочтение сюжетной истории — и именно его я буду ставить под сомнение. Так что мой ответ — «непокорность». Причём не просто непокорность, как мятеж или хаос, а зрелая и осознанная непокорность как альтернатива слепому подчинению.

Cтоит оговориться, что «ядром смысла» не обязательно должно быть одно слово. Это может быть как словосочетание, так и полноценная развёрнутая мысль. Главное, чтобы это была ёмкая, исчерпывающая и довольно конкретная мысль. На данном примере видно, что одно слово не даёт исчерпывающее пояснение — и тут я просто стал заложником выбранного мной метода. Однако никто не запрещает мне дать дополнительное толкование.

В начале игры мы видим со стороны Альтаира проявление непокорности относительно положений Кредо. Однако это неосознанная непокорность, вызванная его заблуждениями. Это своего рода олицетворение вседозволенности, которую часто ошибочно выдают за истину при трактовании фразы «ничто не истинно, всё дозволено» — но это уже философский пласт глубинных смыслов, которого я касаться не буду. А упоминаю его лишь для того, чтобы наглядно показать, что одни и те же элементы нарратива могут одновременно символизировать разные вещи в зависимости от контекста, в котором они рассматриваются. Сам же Альтаир подвергается наказанию со стороны его наставника Аль-Муалима — и начинает свой путь искупления. Причём не просто искупления, но ещё и покаяния, в процессе которого он должен обрести ту истину, что была им утрачена. И когда Альтаир полностью проходит свой путь, он оказывается перед фактом принятия абсолютного покаяния, то есть окончательно подчиниться воле наставника. И вот тут он уже проявляет осознанную непокорность — и отвергает истину Аль-Муалима, так как ничто не истинно — даже воля наставника, что вела его к осознанию этой истины.

И тут начинают появляться вопросы. А в чём собственно заключалось искупление? Герой искупил свою вину или нет? Или, возможно, речь вообще была не про искупление? К какой истине направлял Альтаира наставник, и ту ли истину герой в итоге нашёл? Если нет, то тогда в чём смысл его пути? А если он нашёл ту истину, то тогда в чём истина наставника? И чья истина в конечном итоге более истинна? Где, кто и на каком этапе оступился или свернул не туда? Или история изначально вела игрока не в том направлении, в котором он думал, что она его ведёт? Огромное количество вопросов, на которые нужно искать ответы посредством деконструкции. Сразу скажу, что большая часть ответов скрывается в философских и религиозных подтекстах, но меня в первую очередь интересует исторический. Так что я снова беру реальный исторический контекст и накладываю его поверх сюжетного нарратива, начиная искать точки соприкосновения и отмечая различные пересечения. И в конечном итоге прихожу к следующим умозаключениям.

Всё это является метафорой эпохи великих крестовых походов. В самом простом толковании их смысл заключался в том, чтобы нести Слово Божье «безбожникам» на Святой Земле. Но сами эти «безбожники» были мусульманами, то есть представителями другой веры — и они осознанно отказывались слепо покоряться навязываемой им истине Слова Божьего. Крестоносцы, в свою очередь, не понимали, как местные могут осознанно отвергать то высшее благо, что они им несут. И в этом заключалась суть неразрешимого идеологического и мировоззренческого конфликта, который разработчики решили отразить в ключевых элементах рассказанного ими нарратива.

И если снова вернуться к сюжету игры, то получается, что Аль-Муалим в финале олицетворяет навязываемую догматическую истину (подобную той, что несут крестоносцы на земли мусульман), но Альтаир осознанно отказывается ей подчиняться, следуя своей собственной внутренней истине. Таким образом получается, что обе истины верны, но только для самих своих носителей, а не в отношении друг друга. Как истина крестоносца верна для самого крестоносца, а истина мусульманина верна для самого мусульманина. И рассудить их может лишь силовой конфликт.

Более того, идея непокорности заложена не только в истории Альтаира, но и в истории Дезмонда. На протяжении всей игры симуляция внутри Анимуса периодически прерывается на эпизоды в настоящем времени. Большинство из них заканчиваются тем, что Дезмонда отправляют спать в его камеру. Он может подчиниться — и игра просто продолжится. А может проявить непокорность — и игра вознаградит его дополнительной информацией, спрятанной в стенах лаборатории, которую он может тайно осматривать. Ну и в качестве финального штриха выступает последняя сцена в игре, которая просто не заканчивается, пока Дезмонд не проявит заключительный акт непокорности, чтобы узреть «истину» на стене своей камеры.

Также попробую объяснить, откуда в итоге берётся «ядро смысла». Иногда оно просто рождается в процессе наблюдения, но зачастую находится методом интуитивного перебора вариантов. Бывает и так, что вследствие глубокой вовлечённости оно может родиться само собой ещё даже до начала осознанной деконструкции. Но это либо совсем индивидуальные случаи, либо следствие профдеформации, если человек постоянно занимается деконструированием — и уже просто на подсознательном уровне воспринимает многие вещи.

Вывод

Вывод в целом схож с предыдущим. В буквальном прочтении эта игра рассказывает историю искупления. Но на уровне метаисторического высказывания в ней заложены идеи, описывающие суть тех конфликтов, которые были одной из причин крестовых походов и которые эти походы сопровождали. Сама метафора получилась очень простой, так как игра делает главный свой акцент на философской составляющей. Это является одной из причин, почему я не стал разбирать Assassin’s Creed 1 в первом блоге, а решил перенести её во второй. И всё же разработчики не просто взяли какой-то исторический сеттинг и вписали в него какой-то шаблонный сюжетный троп. Они изучили исторический материал, деконструировали его, уловили ключевые идеи и смыслы эпохи, интерпретировали их в контексте своей игры — и воплотили в виде скрытого подтекста сюжетной истории. Чтобы внимательный игрок в процессе прохождения мог задуматься, мол, может быть, игра не о том, что кажется на первый взгляд? Может быть, она является отражением чего-то большего? Чего-то философского — и это безусловно. Но в том числе — и чего-то исторического тоже.

P. S. Я намеренно не касался темы шиитов и суннитов, которую порой выставляют едва ли не как ключевую в контексте скрытых смыслов данной игры, но в разрезе моего разбора они не играют вообще никакой роли, так как в реалиях 12-го века не происходило никаких эпохальных исторических событий, связанных с конфликтом этих двух ветвей ислама. Поэтому если эти параллели в игре и имеют место быть, то точно не в контексте исторического подтекста.

Ничто не истинно — и моя истина тоже не истинна.

Лучшие комментарии

Тема любопытная, но сам текст тяжело читается. Треть статьи о терминах, моде и архитектуре (считай не относящееся к теме = ниочём) и создаёт ощущение, что в тексте больше воды, чем смысла

Нет, не понимаю. Вашей — возможно. А в чём её идея определяете явно не вы. Догма ли, что основной — и единственный — материал, к которому Деррида применял Д. — это тексты? Ну вроде как не. Почему это догма? Верно ли, что Деррида говорил о том, что тексту присущи такие штуки как апроприация, экспроприация и эксапрориация, и его анализ опирается на их выявление? Да вроде да, такое было. Вы можете сказать, что это просто догма, и мы можем легко отойти от этого, но это предполагает просто, что вы начинаете говорить о какой-то иной стратегии чтения текста, а не о деконструкции. Тогда намечается проблема: выходит, что вы имя Деррида используете просто как бренд. Давайте продолжим задавать забавные вопросы. Предлагают ли мода и архитектура материал, который позволяет осмыслять себя в схожем ключе? Ну, такое представить сложновато. В чём тут догма? Говорил ли Деррида, что деконструкция — штука для разоблачения догм? Очень маловероятно (в целом, бремя нахождения цитаты на заявившем). Куда в большей степени похоже на инструмент для выявления неких подводных течений или логик, которые существуют внутри классических философских и околофилософских текстах. Вот, например, что Деррида заявляет в рандомном интервью:

Перевод:

В данном контексте «не-место» означает некую манеру говорить, которая не предполагала бы тех самых оппозиций, что присущи любым философским текстам. Другими словами, более сложное мышление или синтаксис оного, не предполагающий хождения привычными философскими тропками (ведь попытка критиковать философию может привести к впадению в ту же логику, что была присуща самой философии). В целом, желание выйти за пределы классической метафизики или философии, — вопрос, который очень активно обсуждался в то время: психоаналитики, феноменологи и другие французы активно размышляли о смерти философии, и возможности выработать иное мышление. Где вы тут видите речь о догматизме или центризме?

Нет, вопросы вызывает желание привлечь идеи Деррида, когда вы говорите о простом переосмыслении. Для этого необязательно говорить о деконструкции. Кроме того, вызывает вопросы попытка говорить за Деррида без чтения Деррида (особо интересно, что вы претендуете на знание того, что составляет «дух» его учения). Знаете, что ещё вызывает вопросы? Что отдельные замечания автора о «неформализуемости этой процедуры» значат для вас невозможность строго сказать о ней, а ещё возможность говорить +- любой бред. Неформализуемость и неопределимость деконструкции ни в коей мере не означают, что мы не можем изучить речь Деррида по теме и оценить, насколько это будет действенно в других областях. Для вас, видимо, «неформализуемость» — это синоним императива «Делай, что хочешь». Увы, это не синонимы. Представляете? Кроме того, вопросы вызывает, что замечание об отсутствии у вас матчасти сразу же спровоцировало крики о «догматизме» и «академизме». К слову, предъявив обвинение в догматизме вы-то и впали в ту форму мышления, которую обличали. Противопоставление между «академическими догматиками» и «придерживающимися духа учения Деррида» — это вполне классическая оппозиция, где господствующим термином является ваша собственная позиция. Здравствуй, юный метафизик.

Эту претензию немного смешно слышать, поскольку я выше перевёл вам речь самого Деррида из интервью, где его спрашивают о деконструкции. От вас при этом никаких выдержек не было.

Помимо маленького отрывка выше я переводил целую книгу этого автора и н-ое количество статей (как книга, так и некоторые из этих статей официально публиковались).

Кроме того, каждые вторник и пятницу я начинаю с чтения цикла его лекций о Гуссерле «Тождественное и Иное». По субботам же я с утреца читаю его сборник под названием «Penser à ne pas voir», посвященный его опыту взаимодействия с масс медиа и кино. Разумеется, этими скромными именованиями список не ограничивается. В том году, скажем, прочитал Белую мифологию.

А что читали или читаете вы?🤔

И не вполне понятно, что не так с тем, чтобы быть «зубрилой». Вы вот не зубрила, поэтому в споре вынуждены опираться на вешанье ярлыков вместо выдержек из Деррида и попыток их интерпретировать😁

Зачем мне на практике применять сказанное выше? Достаточно того, что сам Деррида системно практиковал (обратите уже внимание на это слово) подобный подход с разными текстами. с Соссюром (в контексте разговора о Речи/Письме), Леви-Строссом (В контексте разговора о Природе/Культуре, текстами Гуссерля (В контексте разговора о Я, которое всегда уже немного от себя отличается и отслаивается, предполагая Другого). И он правда работает примерно так, как это и описывается выше.

Ээ. Нет, вопрос — банально странный. Да, этот метод сильно связан с талантом, желанием и идеями человека, который его и разработал (Деррида), но в отличие от так называемых «деконструкций» в архитектуре и моде — это метод, который можно разбить на отдельные процедуры и описать (выше упомянутая история про работу с оппозициями, переворачиванием и последующей работой с нахождением их друг в друге). Он поддаётся какому-никакому описанию на основе текстов Деррида. В тех областях, которые выделили вы, ничего подобного не обнаруживается. Более того, если посмотреть на определение деконструкции в вашем предыдущем блоге, то несложно заметить, что вы этим словом прикрываете простое переосмысление, для возникновения которого не надо было дожидаться Жака Деррида.

Вы термин «централизованное мышление» у самого Деррида нашли? Где?

Тем временем, «то, что происходит» вполне поддаётся описанию. Упомянутые выше «переворачивание» или «экспроприация» (в паре с апроприацией и эксапроприацией) — термины, которыми пользовался сам Деррида, говоря об этой практике. Это означает, что некое минимальное тождественное во всём этом есть. И оно вам не особо интересно, видимо.

Извините, но у вас нет понимания Деррида. Выдали вы это, когда «определили» деконструкцию в предыдущем блоге. Обвинениями собеседника в догматизме это не прикрыть😉 Чтобы от догмы отходить, надо примерно представлять, в чём она заключалась, а у вас такого знания явно нет. Догматизм — это дернуть вторичную речь о Деррида из интернета (которая скорее всего писалась в опоре на книги какого-нибудь Джеймисона или другого автора, который о Деррида только слышал), поверить в неё и не сделать никакой проверочной работы.

Эээ… Вообще-то философские и гуманитарные тексты, к которым Деррида применял деконструкцию, — это единственное поле, где деконструкция как практика более или менее осуществима: сначала в тексте находится базовая понятийная оппозиция (некая двоица), в которой существует доминантный термин; потом следует операция «переворачивания»: мы показываем, что доминантен не тот термин, который находился в господствующей позиции, а его пара (это называется ещё экспроприацией); в третьих, задача деконструкции не просто в том, чтобы условно «перевернуть игру», а показать, что уже с самого начала противопоставляющиеся термины были заражены друг другом.

Скажем, «Белая мифология», которая входит в сборник «Поля философии» — это текст, где упомянутые операции проворачиваются с длительной философской дискуссией касательно метафорического и буквального. Финальный твист там упирается в идею, что желавшие упразднить метафорическое из языка сами нуждаются в неких минимальных метафорах, в то время как орущие о том, что есть только метафорическое, нуждаются в некоторой доле буквализма, чтобы такое утверждать. Другой знаменитый пример связан с его попытками показать, как у Декарта, чье cogito, противопоставлено безумию или неразумению, заранее заражено этим безумием.

Собственно, Деррида пользовался этой штукой, чтобы показать, что +- все философские тексты с вытекающими оттуда проблемами содержат такие оппозиции, тогда как последние работают согласно определённой логике. В то же время деконструкция — это штука, который позволяет мыслить немного сложнее.

Если где-то деконструкция и невозможна, то как раз в моде или архитектуре. Я влепил минус, поскольку не следует писать что-либо по теме, в которой вы не разбираетесь.

Да, разумеется, у меня «догматичная истина», но вот у вас — выверенное критическое высказывание, на проверку которого вы потратили не один суровый час, читая Жака Деррида

Повторюсь. Вольнодумство имеет место внутри чего-то, что вы освоили. У вас нет никакого вольнодумства. Вам чат GPT сообщил странные тезисы о Деррида, вы повторили их, а когда вам заметили, что это не имеет ничего общего с автором, вы начали активно меня атаковать обвинениями в академизме. Если вам кажется, что вам Деррида завещал именно это, то рекомендую почитать Деррида.

Да, у вас есть цель окрестить меня догматиком, чтобы скрыть своё незнание, а потом постараться сойти за умного, выдавая чтение ответов чата GPT за интеллектуальный рок’н’рол. Ну, деконструктивистское мышление работало бы вот как: «Неверно говорить, что ничто не истинно, но всё дозволено, но и неверно говорить обратное». Лишний рад подтвердили, что Деррида для вас простой бренд😉

Мне просто интересно, а вы много где на реальной практике применяли всё то, что описали выше? Помимо приведённых примеров. Хотя вопрос, скорее, риторический. А если серьёзно, то Деррида придумал деконструкцию как альтернативу догматическому, централизованному мышлению. Он осознанно избегал её формализации, потому что понимал, что чётко очерченный метод может стать новой догмой, а значит — новым центром. Поэтому это не был метод в классическом понимании, да и сам Деррида говорил, что «деконструкция — это не метод, а то, что происходит». Поэтому он оставил пространство для интерпретации и адаптации своей идеи для работы с ней в других сферах. А после произошло расхождение точек зрения. Потому что одни превратили его идею в академический канон, чего сам Деррида изначально и не хотел. А другие стали, условно говоря, «духовными наследниками» — и перенесли сам принцип на другие сферы, сохранив его суть, но адаптировав форму.

При этом я не хочу сказать, что моё понимание Дерриды абсолютно истинное. Вполне допускаю, что мог по-своему считать суть его идеи. Как и многие другие, как показывает практика. Но и слепо следовать академической догме тоже не намерен.

Как-то сильно отдаёт навязываемой догматической истиной ;)

Но вы же понимаете, что противоречите самой идеи деконструкции? Вы делаете незыблемую догму из того, что придумано для разоблачения догм? У вас этот парадокс не вызывает никаких вопросов?

По правде говоря, изначально мне даже отвечать не хотелось, потому что в своей жизни (а я какое-то количество лет уже всё же прожил) встречал подобных людей. До того, как я начал работать автором идей — и нарративная деконструкция стала элементом моей почти повседневной жизни, мне довелось проработать 4 года в институте. И мне доводилось неоднократно становиться свидетелем, а иногда и участником споров махровых академиков и преподавателей более вольных и открытых взглядов. И сразу скажу, что в этих спорах никогда не было победителей — и на моей памяти никто никого ни разу не переубедил.

Но что я однозначно для себя понял. Точка зрения академиков — это защитная реакция на попытки размывать то, что они считают святым. Это почти как религия. На их взгляд, «вольнодумцы» искажают единственно верную истину и тем самым принижают их «элитарную» точку зрения. Мне даже в голову сходу пришла аналогия из истории, как церковь яро защищала латинский язык богослужения. Не потому что он был так архиважен для сохранения сакральных смыслов, а чтобы сохранить контроль над знаниями. В данном случае нечто схожее, но с оговорками. Мол, вот это единственная истинная деконструкция, а все ваши деконструкции не смейте называть деконструкциями — придумайте себе свои собственные термины, чтобы то же самое по своей сути назвать как-то иначе, а не размывать нашу святую незыблемую истину вашими богомерзкими вольными трактовками.

У меня нет цели вас переубеждать. Тем более, что моя точка зрения полностью не исключает и вашу. В отличие от вашей, которая полностью исключает мою ;) Просто весь этот разговор — это почти идеальная живая иллюстрация того, что на уровне метафор рассказывают нам игры данной серии. Причём я сейчас говорю не про конкретную игру, а про всю серию в целом. Чему у меня будет посвящён отдельный заключительный блог цикла.

А пока, в завершение мысли, могу лишь процитировать Кредо: «ничто не истинно — все дозволено».

Насчёт склонения уже сам разобрался. Это особенности произношения фамилии. Я раньше слышал её только в английском произношении, а там совсем другое ударение. И никогда не задавался вопросом, как она произносится в оригинале или в русском языке. Так что вопрос снимается.

Предисловие было добавлено в последний момент в качестве ответа на скептические комментарии к 1-й части. Суть некоторых из них сводилась к тому, что деконструкция — это якобы совсем не то, а автор (т.е. — я) занимается обычным СПГС. Поэтому решил таким образом немного пояснить, почему действительно считаю Ассассинс Крид деконструкцией истории.

Так что я отчасти согласен, что без этого предисловия смотрелось бы лучше. Но раз уж мои рассуждения столкнулись с такой категоричной ответной реакцией, то решил, что стоит детально всё расписать. Все последующие части планирую начинать сразу со вступления.

По правде говоря, мне и вставки курсивом не особо нравятся тут. Создаётся ощущение лекции, а не рассуждений. Но раз уж попросили такой формат, то решил попробовать подать материал вот так.

Начнём с того, что Деррида для меня — это не бренд. Это интересный дядька, который говорил очень заумные слова про очень простые вещи. Если его слушать буквально, то получится вот всё то, что вы пытаетесь выдавать за единственно верную истину. Вы хоть понимаете, что вы просто отвергаете сам факт существования деконструкции вне философского дискурса? Т.е. в вашем восприятии деконструктивизма вообще не существует. Т.е. вы живёте в своём архаичном мире, ограниченном жёсткими рамками вашего восприятия. В то время, как деконструкция в том или ином виде уже многие десятилетия применяется во многих других сферах за пределами философии.

Но возвращаясь к нему самому — у меня ощущение, что вы либо просто прослушали сухой курс лекций, либо просмотрели несколько тематических роликов в интернете, где кто-то с умный выражением лица объясняет, кто такой Деррида и что он на самом деле придумал. Но вы его самого не пробовали слушать или читать? Что он сам лично говорил о деконструкции? Потому что я пробовал. Не особо много, просто мне было немного любопытно, как он сам всё это толкует и к этому относится. И смысл в том, что деконструкция — это обычная мудрость. А определение деконструкции — это описание мысленного восприятия, т.е. того, как мы думаем. Т.е. он очень сложными словами описывает очень простые вещи, о чём сам, собственно и иронизировал, что не всегда понимает то, что он записал. А делает он это исключительно для внутрифилософского дискурса, т.е. не саму деконструкцию придумывает для него, а даёт такие сложные определения простым вещам. При этом я ни разу не встречал, чтобы он строго ограничивал свои идеи как исключительно внутрифилософские.

И вы меня извините, но вы в моих глазах выглядите как обычный зубрила, который вызубрил материал, но вообще не понял смысла. Поэтому продолжать этот бессмысленный спор я не горю ни малейшим желанием. Это пустая трата времени, как я выше и говорил. И всё бы ничего, но огорчает, когда всё обсуждение сводится не к сути опубликованного материала, а к формальной стороне вопроса. Не нравится вам слово деконструкция — заклейте его на мониторе. Или мысленно назовите его «деассассинскридоконструкцией». Будет что сказать по содержанию — обсудим. А доказывать фанатику, что он неправ — дело неблагодарное.

Из всего вашего потока сознания прокомментирую только этот момент. Я вообще не собирался вашего «святого» и «неприкосновенного» философа даже упоминать. И я бы даже ни разу не упомянул его в своих материалах, так в них речь идёт про гуманитарную деконструкцию, к которой Деррида непосредственного отношения вообще не имеет. Упомянут он был лишь для того, чтобы показать, что границы понимания деконструкции не ограничиваются лишь строго философским прочтением его высказываний. Если вы с этим не согласны (а я вижу, что вы точно не согласны, так как отрицаете сам факт существования гуманитарной деконструкции) — ок. Разговор окончен.