Просматривая список всех игр издательства Annapurna Interactive – Mundaun мгновенно приковывает к себе внимание визуальным стилем, но на деле оказывается, что это редкий игровой опыт и самое настоящее открытие для меня. Это как если бы студия A24 (те самые, что сняли «Агнец» или «Солнцестояние») решила сделать игру, но вместо камер использовала карандаши. И в игровом формате такой опыт является достаточно уникальным, и уж очень интересным.

Сюжет. История игры основана на переосмыслении старых швейцарских мифов и классической литературы, базируется на старой швейцарской легенде о «Чёртовом мосте» (Teufelsbrücke) и классической швейцарской новелле «Чёрный паук», поэтому в игре много местного фольклора и в целом швейцарских культурных вещей, например, все герои в игре разговаривают на архаичном ретороманском языке, что сильно добавляет аутентичности в местный мир. Не сказать, что сюжет блещет неожиданными поворотами или большим количеством хитросплетений, но в данном произведении отлично решает то как именно подана эта история.

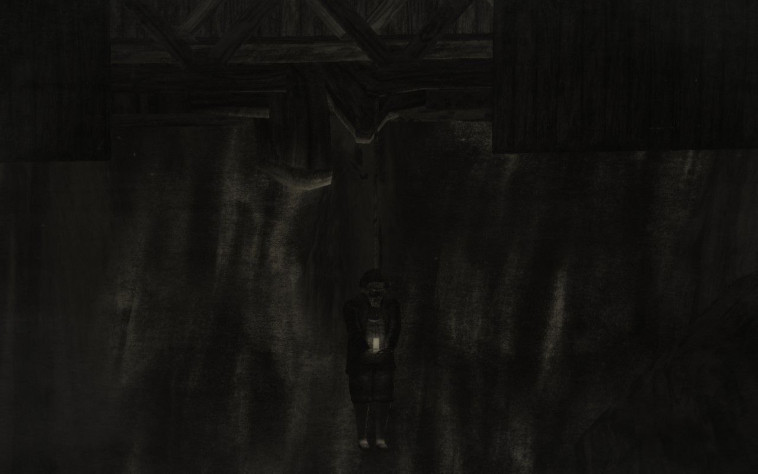

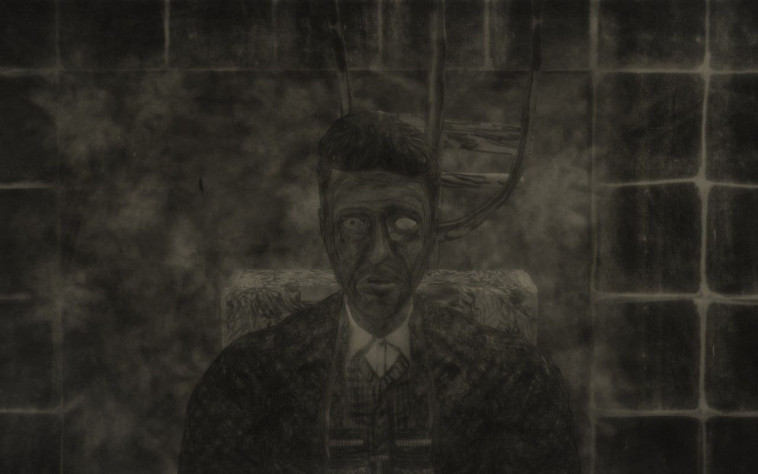

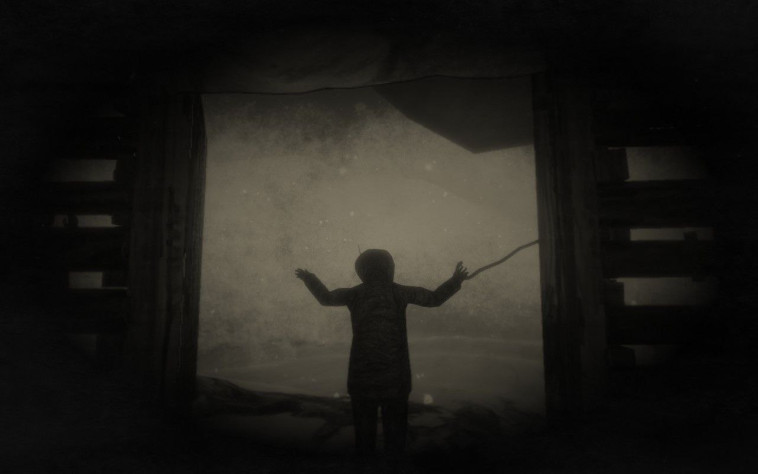

Визуал. Картинка выглядит шикарно – весь визуал нарисован вручную карандашом на бумаге, а потом отсканирован и натянут на 3D-модели, поэтому текстуры создают ощущение старой иллюстрации, в которую ты погружаешься и имеешь возможность ходить прямо в ней (кстати, таким мы будем заниматься и в самой игре). Дизайн локаций, персонажей, врагов – все сделано на высочайшем уровне и очень хорошо вбивается образами в голову. Даже дневник героя сделан интересно – это не просто менюшка, а именно книга, где нужно ручками листать до карты или подсказок, ну а что – не помнится чтобы в швейцарских деревушках были удобные экраны хранения записок или интерактивные карты.

Геймплей. А это спорный момент: зачем-то прикрутили survival horror элементы. Имхо, обычный симулятор ходьбы зашел бы лучше, боевка топорная, стелс сломан, поэтому любые взаимодействия с местными врагами хочется избегать как можно чаще (кроме пасечника – он единственный геймплейно крутой враг). Для врагов есть система оповещения: подобно радио из Silent Hill, тут колокольчики. В игру даже завезли прокачку, но опять же и тут интересно обыграно – нужно варить и пить кофе, а это прямо отдельный рутинный процесс, но который доставляет удовольствие каждый раз.

В игре также есть несколько концовок, поэтому после прохождения можно вернуться к последнему сохранению и оценить их все.

Топовая деталь в финале с водителем автобуса:

- В плохой концовке водитель сидит в очень знакомой шляпе – зло никуда не делось и ты едешь с ним.

- В хорошей концовке водитель уже без шляпы и выглядит иначе.

Шляпа всю игру не дает покоя и выступает классным визуальным маркером.

А вот несколько спойлерных моментов, которые хочу вспомнить, и может кто тоже играл – будет прикольно их вспомнить:

Зеркало: Та сцена, где ты смотришь на себя, и чем дольше смотришь – тем старее и уродливее становится лицо.

Тоннель: Поездка на машине через темный сужающийся тоннель. Вайбище.

Скример в снегах: Тот момент, когда берешь алкашку из подвала для застрявшего в снегах солдата и ловишь дикий скример (единственный на всю игру, поэтому меня снес напрочь).

Спасение отряда дедушки. Сама идея сцены и реализация.

Итого: штучный, авторский продукт, который дарит уникальный кинематографичный опыт, мало встречающийся в других приключенческих проектах. Отличная интерактивная экскурсия в мрачный швейцарский фольклор.