Данный пост написан автором из опыта личной жизни и почерпнутой информации из нижеописанных источников, и не претендует на идеальную «ровность, четкость, и авторитетность». В том случае, если вы знаете о чем я говорю поболее меня, и не согласны — высказывайтесь в комментариях, побазарим, чо.

[UPD]

P.S. Благо знающие люди всё-таки ворвались в пост и представили альтернативную точку зрения, с которой и несогласиться-то довольно сложно.

Увидел я как-то на главной новость, которая вот вроде бы и ничего такого, а с другой – удивился комментариям. И казалось бы, что странного? Все рады появившейся возможности учится разрабатывать игры, прям как маленькие дети! А я чет не особо. Почему? Об этом ниже.

Началось все примерно две недели назад, когда в академии, где я сейчас учусь, проходил мастер-класс по теме «Как научится делать игры?» для желающих. Автор и главная персона – Виталий Хить. Не знаете кто он такой? Да я тоже не знаю, лол. Причем до сих пор, даже допросив гугл. Но судя обрывистым данным из различных интервьюшек, кличут его «иконой отечественного казуального гейминга». С его собственных слов – за спиной рабочий стаж геймдизайнера длинною в 16 лет, и около 20-и освоенных языков программирования. Солидно, короч. И да, все будущие цитаты Виталия я буду выделять вот таким вот курсивом, чтобы было понятно, где его слова, а где его, которые я выдаю за свои. Щютк. На лекцию я немного опоздал, и к своему удивлению, примерно из сотни человек был чуть ли не единственным подростком. Остальным уже лет по 25-30 так на вид, но это так, детали. Так вот, после лекции, я ушел в смешанных чувствах. Мой мир не перевернулся, но я еще раз убедился, что «делать игры» как хобби, и «делать игры» как профессия – это такие две большие разницы.

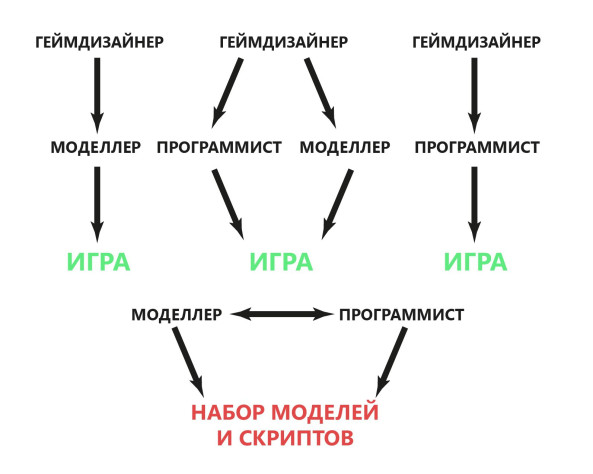

Собственно, вся суть описана в этой картинке. Геймдизайнер, программист и моделлер МОГУТ сделать качественную игру. Гейдизайнер и программист ИЛИ моделлер – тоже. А вот у моделлера и программиста, как ни старайся, но толкового, законченного продукта не выйдет. Так в чем же задача работника со странной должностью «геймдизайнер»?

Приставка «-дизайнер» значит совсем не то, что обычно приходит на ум. Геймдизайнеры не придумывают внешний вид монстров или оружия, не рисуют локации, не прописывают положение красных бочек на карте. Геймдизайнеры придумывают саму концепцию игры: «Что. В ней. Надо. Делать.», но при этом не наобум, а с учетом того, что игра должна не просто работать, но и держаться на плаву, причем, чем дольше – тем лучше.

Вот прямо ситуация из жизни. Волею судеб оказался я в ВК-шной конфе разработчиков одной модификации под Source. Причем мод, со стороны, казался очень даже перспективным. Когда попал – офигел. Там сидят 10 человек. 10 ЧЕЛОВЕК, КАРЛ! ЭТО ЧУТЬ ЛИ НЕ ВДВОЕ БОЛЬШЕ МНОГИХ ПОДОБНЫХ КОМАНД. Причем единственным «хером с горы» оказался там я – все вокруг программисты, мапперы, моделлеры, скульптеры, аниматоры. И всё прям «могут-умеют». Только вот ни одного сценариста, и ни одного геймдизайнера. «Начальник» — моделлер. Очень классный моделлер, но вот со всем остальным у него не ладится. Ни с организацией, ни с продумкой геймплея. В итоге за 2 месяца сидения в конфе мы сделали аж ничего. Вакуум. При этом, по пожеланиям «начальника» мы собираемся сделать «нечто невероятно крутое» с кучей «невероятно классных идей». Только при этом, с идеями полный перебор и неразбериха, а один вот раз, при обсуждении патологического сюжета, «глава» изрёк: «Ну пацаны, короч, давайте делать карты, а там уже и придет что-то в голову, окей?». Я думаю, объяснять шансы на успех выхода модификации хоть когда-нибудь — не требуется…

По факту это и есть вся работа, но усилий она занимает куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Ведь как проходит заказ геймдизайнеру на работу? Приходит продюсер, и говорит: «Чел, вот тебе бабло, роди мне идею классной игры». Вот. Именно «РОДИ». Причем представьте, если заказчик еще при этом ставит какие-то условия, мол: «Придумай мне идею классной игры про собачку». И всё, рамки. Ты зажат собачкой. Парадокс, но на такой «креативной работе» творчество очень сильно ужимается, и не сложно догадаться почему. Как сказал Димка Кунгуров в стриме по FarCry: «все самые лучшие идеи не рождаются специально, в попытках создать игру. Идея приходит, зачастую случайно, и вот потом уже, вокруг нее начинает строиться всё остальное.» Не верите? Да взять любой культовый пример из игровой индустрии или кинематографа. «Назад в будущее» родилось когда сценарист, Боб Гейл, откопал в подвале школьный альбом своего отца, и узнал, что тот был старостой класса. Вспомнив, что сам в своё время он вообще не общался со старостой в своём классе, Гейл задумался, подружился ли бы он со своим отцом, если бы оказался с ним в годы его молодости. Вот и всё. Случайность! Та же Дота – да, за основу была взята концепция командной игры, как таковой, а понятию «командная игра» уже несколько тысяч лет (о чем двумя абзацами ниже). Но при этом, взяв за основу эту концепцию, авторам удалось создать целый новый жанр, хотя изначально-то ноги растут от всё тех же догонялок.

Вам в детстве приходилось бывать в коллективах, в котором вас всех просили придумывать кричалки? Согласитесь, в голову не всегда что-то приходило. А теперь представьте, что у вас есть только вы и ваш опыт, и вам надо придерживаться некоторых четко условленных правил. Вот некоторые из них:

1) Не пытайся придумать ничего нового. Реально не получится, даже не старайся. Ибо по факту всё уже давно придумано, причем не давно, а ОЧЕНЬ давно. Все те «инновации» которые вы видите в играх из года в год, последние лет 20, новые геймплейные фичи и прочее – это всего лишь косметика. При этом надо уметь наносить ее на грамотно взятое «старое». Механика, же, меняется лишь частично, но в общем и целом остается той же. Если кто не понял, общая механика шутера – это не «говорящий перс со стволом». И не «возможность стрельбы по-македонски». «Беги-стреляй» — ВОТ ОБЩАЯ механика шутера, и назовите хоть один, в котором нельзя описать всё, что творится в игре этим простым, как доска, утверждением. По сути своей структуры, привычный нам контр-страйк или любой другой шутер, не отличается от забавы доисторических времен – «догонялки». Мало того, культовая Dungeons & Dragons, породившая десятки клонов и не устаревающая до сих пор, появилась в 1974-м. Но даже тогда она не привнесла ничего нового — потому что в нее легло второе правило.

2)Математика. Да, тот самый предмет, который никто никогда не любил, а те кто любил – тролли, лжецы и вообще не люди. Думаете, идете на работу связанную с фантазией, и вы отделаетесь от вычислений? Ага, щаз. Математика для геймдизайнера второй по необходимости инструмент, сразу после креативного мышления. И причина, по которой так сложилось, до одури проста – математику никто не видел, но она работает. Математику часто приписывают как необходимый элемент в разработке игр, но не всегда объясняют «зачем». Чтобы шарить в игровых движках? Не-е-е, всё находится на гораздо более раннем этапе. Когда вы только придумали, казалось бы, идеальный концепт, и хотите реализовать его на бумаге, то можете обнаружить, что в реальном исполнении всё не работает как должно, если работает вообще. И проект либо «багованный» и «имбалансный», либо чересчур быстро изживает себя, а то и всё сразу. Но, если заранее делать всё с учетом математических формул и алгоритмов, то поверьте – работать будет. Потому что соблюдение царицы наук автоматически подчищает дыры в структуре игры, выбрасывая лишние опоры, и укрепляя имеющиеся. Тот же D&D полностью на этом построен. Игроки бросают кубики. Максимальное число на кубике у обоих игроков одинаково, но волею правил, один бросает кубик 1 раз, а другой – 3. И у того кто бросает кубик 3 раза, существенно больше шансов получить максимальное число, нежели у того, кто бросает 1 раз. Простая теория вероятности, казалось бы основанная на случайности, но да, всё это – математика.

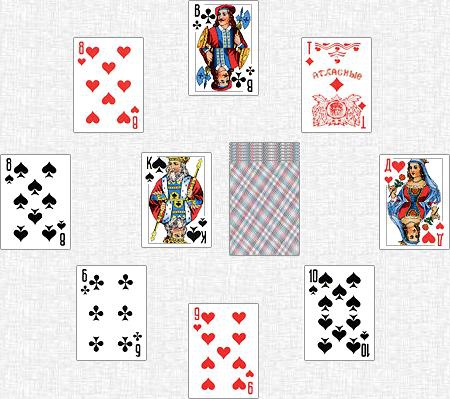

/Та самая Dungeons & Dragons — пример, когда кубики и карточки пятый десяток лет удерживают игроков/

Рассмотрим математику на примере, казалось бы, чрезвычайно простой и известной всем и каждому игры. «Дурак» – карточная игра, рассказывать сути и правилах которой не имеет смысла. Но в ней математика имеет самое, что ни на есть решающее значение — вы задумывались о некоторых игровых условиях, которые на первый взгляд нужны «просто потому что»? К примеру, количество мастей – 4. Почему не 3? Почему не 5? Всё просто, ведь 4 – это минимальное число, которое делится на целое число (на 2) помимо единицы и самого себя. Идем дальше. Сами карты – «ценность» карт начинается с шестерки. Почему не с пятёрки, не с четверки (говорим за стандартный «Дурак», без расширенной колоды)? Потому что в сумме эти два игровых «юнита» низшего ранга составляют число 12 – самое минимальное число, которое делится на множество чисел (12 делится на 6,4,3,2, и в то же время как 6 и 4 так же делятся на 3 и 2). Вот и вся математика. А, ну и да, стандартная колода – 36 карт. Стоит ли говорить, что это число тоже отлично делится на 12? Вот и выходит, что «Дурак» — игра полностью основанная на математике, значения в которой взяты не «с потолка». Возьми меньше – игровая система развалится. Возьми больше – станет слишком сложной для большей части аудитории.

И казалось бы, да, круто, но если всё это так, то игру можно заранее просчитать. Почему так не делают? Потому что существует так званый «детерминирующий элемент». В случае «Дурака» это сложное слово отыгрывает банальный козырь (в расширенной колоде – Джокер). Потому что «детерминирующий» — значит вводящий в игровой процесс «теорию хаоса», то есть элемент, из-за которого партия всё еще остается просчитываемой, но при этом якобы в разы рандомней, из-за чего просчитать становится сложнее, а играть – нет, да и напротив, веселее.

Вот, по сути, и залог успешной игровой механики в целом. «Математика», задающая работоспособность и условности, и «теория хаоса», не дающая однозначно (или хотя бы быстро) просчитать все имеющиеся игровые ходы, ведь мы знаем – как только ты раскрываешь игре все карты, она наскучивает, не так ли?

P.S. Быть доктором наук вам совершенно необязательно, но знать математику хотя бы на уровне первых двух ВУЗовских курсов – более чем желательно.

3) Простота. На самом деле этот пример наиболее эффективен для казуальных игр, но по факту, работает для чего угодно. Пример – вы сидите в офисе, в попытках сколупать концепцию, и ваш взгляд цепляется за какие-то 3 вещи. Например, лампа, карандаш и лист бумаги. Зафиксируйтесь на этом, постарайтесь делать всё исходя ТОЛЬКО из этого, не добавляя абсолютно ничего физически материального. Если не можете – замените один объект, но не добавляйте. Чем больше деталей, тем сложнее удержать их в голове, а вам и без этого напряга хватит».

Каждая игра, так или иначе, должна совмещать иметь какую-то начинку, но речь сейчас не совсем о ней. Речь о «продаже» этой начинке массам. Если вы просто выпустите кусок геймплея, графики, то да, с одной стороны это будет игра, но без соответствия четкой структуре, она с огромной долей вероятности не заимеет резонанса, а следовательно и успеха. Структуру условно можно поделить на 3 этапа – начальный, средний и длительный. Вот и сами они:

1) Начальный. Правила. Вы должны обозначить правила своей игры, что для разработчиков, которым вы даете «идею», что для игрока. Простейший и эталоннейший пример – Flappy Bird. Какой-то вьетнамский мальчик заработал триста тысяч долларов на элементарнейшей вещи. Есть задник, есть трубы, есть птичка. Птичка летит, если нажать на экран. Цель – не врезаться в трубу. Всё! Мало того, пусть это даже интуитивно понятно, но он даже прикрутил к экрану надпись «Кликни на экран», чтобы абсолютно все поняли, что от них требуется. Абсолютно то же самое работает и в больших играх. Платформеры, командные шутеры, кооперативные симуляторы – придумай правила, на которых будет работать игра и реализуй их, а как только сделаешь, донеси их до игрока.

2) Средний. Сама игра. Та начинка, придумыванием и созданием которой вы занимались всё это время. Все финтиплюшки и прочие косметические приёмы, которые были сделаны во время разработки. Тут, думаю, понятно. На самом деле я тупо проморгал момент в лекции где обсуждали второй момент, но вроде об этом, гы.

3) Длительный. То, что удержит игрока в игре дольше, чем это нужно. Обычно это мультиплеер, а в мультиплеере – челленж, система очков, и главное — таблица рекордов. Писькомер, иначе говоря. Тот же Flappy Bird – набираешь баллы без какой-либо цели вообще. Но набрав на 2 очка больше друга, можешь смело бежать к нему и заявлять в лицо, что ты его «сделал». Как Кулаков в стриме по Симулятору Козла. Человеческая психология, ни больше, ни меньше. Соревновательный эффект, азарт. Во всяких браузерках этот процесс заменяют «прогрессом в реальном времени» (компенсируя, есесьна, донатом). А чисто «сингловые» игры до недавних пор были в пролете, но ныне популярная эпизодическая система, растягивающая интерес вокруг проекта чуть ли не на год, доказывает, что и они добрались до этой стадии. А про MMO и говорить нечего.

Вот и все те «три слона», на которых держится структура готового проекта. Сами ведь посудите – почему про одни игры мы забываем через неделю после релиза от того что «приелось», другие, потому что «выбили все платины как нефиг делать», а третьи – потому что «тупо не вкатило»? Прокол явно стоит искать где-то выше.

Один из примеров, представленных на той лекции. Само собой это не игра, а лишь моя корявая попытка перерисовать это в АЕ, чтобы до вас дошла суть. Но так вот, есть концепт. Смотрим на кран с водой – капают капельки. Делаем это при помощи кода. А что дальше? А дальше у нас есть перекладины, от которых отбиваются падающие шарики, издавая звуки. Но этого мало. А ну-ка, пораскиньте мозгами, придумайте цель, которая сможет увлечь вас в игре надолго!

И вот список идей (смотрите не сразу, подумайте сначала сами):

-Загнать мячик в лузу. (Четко. Но быстро исчерпывает себя, надо придумать много уровней, а это потенциальный геморрой)

-Не дать шарику упасть. (Четко. Но место на экране быстро закончится.)

-Закинуть шарик как можно дальше. (Неплохо. Но даже если сделать систему улучшений — надолго ли? Минут на 30 максимум).

-Добавить дракона. (НАХРЕНА?! Не, можно конечно, но НАХРЕНА?!)

Все эти варианты действительно рассматривались на протяжении 10 минут.

Надо построить как можно больше перекладин, об которые бьется шарик. Если шарик один раз дважды бьется об одну и ту же перекладину – все перекладины краснеют. Еще раз, и GAME OVER, начинай сначала. Количество перекладин = количество очков. Просто? Да. Работает? Да. И это самый элементарный пример.

Вот и все ваши «видеоигры», по большому счету. Да, вы можете не учитывать ничего из вышеперечисленного при создании своих проектов, но лишь в двух случаях – если делаете игры «для души», а не заработка денег, опираясь на сюжеты, персонажей, всякие приятные фичи и просто «индюшатню». Или же если вы тупо ни на что не рассчитываете, и отдаете себе отчет в том, что ваша игра будет незамеченной. Исключения единичны. Ведь сколько подобного контента было сделано, без учета социальных и психологической тонкостей, математической упорядоченности, грамотной переработки идей, и прочих сотен мелочей? Всё это работа геймдизайнера. Человека, от которого зависят игры как таковые – программист, художник, моделлер или сценарист могут найти себя в других отраслях. А геймдизайнер учится делать конкретно игры, и только их, и отнюдь не каждый сможет освоить тонкости этой профессии. Да, научиться этому можно, но то ли это, что вам нужно?

Ведь если в детстве вы думали: «Глупые разработчики, почему они не сделали, как я хочу?! Вот был бы я у руля, я бы всё заделал реально круто!», то поработав геймдизайнером, вы поймете, что проблема не только в деспотичных издателях и нехватке бюджета (но и в этом тоже), а в банальной необходимости отсеивать всё лишнее ради целостности идеи. И многие игры ваших детских мечтаний попросту нереализуемы, если вы хотите через их создание заработать себе на хлеб с водой. Ровным счетом как и то, что не все игры делаются с улыбкой на лице во все 32 зуба, и если вы не генератор идей от природы, то придется ломать себе голову похлеще тех же программистов над стенами кода. Притом, что вам и самому не помешает быть программистом, чтобы переносить свои концепты на материал, который вы можете показать продюсерам или своей команде.

/Этот парень к представлению не требуется. И да, он — геймдизайнер./

Да, возможен вариант того, что вы станете нереально крутым геймдизайнером в огромной студии, который будет щелкать задачи как орехи, и при этом делая крупные игры, не беспокоясь о бюджете. Но даже если перестать летать в сказочном мире, и допустить что такая вероятность существует – стоит ли всё это гипотетических усилий и нервов, которые вам придётся затратить? Или, может и вправду, лучше «ну его нафиг», и оставаться обычным игроком не так уж и плохо?

Лучшие комментарии

Ну ок, побазарим, чо уж =) Срыва покровов не углядел, а вот ошибки разной степени грубости имеются.

Учитывая, что Хить занимается казулками-фритуплейками, его точка зрения мне ясна, хоть и не близка. Лично к вам у меня простой вопрос: зачем было писать статью в духе «сам не ам и другим не дам»? Возможно я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что разочаровавшись в геймдизайне в качестве работы/профессии, вы решили еще и другим полностью отбить желание этим заниматься. Не надо так.

И да, я в курсе, что крупные игры стараются придерживаться похожей модели через мультиплеер, DLC, эпизодичность и т.д. Но это не значит, что нужно прям вот всенепременно прикручивать механизмы удержания и метаигру во все проекты без разбора. Надо смотреть что лучше для каждой конкретной игры.

_____________________________________________________________________________

Что, простите?! Такое бывает только во влажных фантазиях геймеров, мечтающих попасть в индустрию. Обычно известно хотя бы что за платформа и что за аудитория. Ну или сразу обозначен проект, с которого надо все передрать при помощи реверс-инжиниринга, смекалки и какой-то матери.

Хз как прямо вот сейчас, но года полтора назад сценарий был примерно такой. Приходил инвестор/ген. директор/большой_начальник, который дает бабло на разработку и говорил: «Сделайте мне Farmville / Clash of Clans / Candy Crush Saga.» Почему? Потому что они бабло приносят, а задача инвестора — отбить инвестиции и навариться. И это одна из причин ухода разработчиков из студий на вольные инди хлеба. Задалбывает клепать клэш оф клоны и три-в-ряд. По этой же причине у многих работающих в индустрии есть свой pet project, который они пилят в свободное время на коленке. Не хватает простора для самореализации.

_____________________________________________________________________________

Абсолютно нормальная практика. Креатив рождается из ограничений. Если сказать человеку: «Вот тебе бабло, делай что хочешь и ни в чем себе не отказывай», он проест бюджет, а с места не сдвинется. Только рамки обычно задают не «про собачек», а про жанр, платформу и целевую аудиторию. Из разряда: «Делаем соревновательную аркаду для аудитории 12-16 лет». «Про собачек» это если игра по мультфильму/комиксу/киношке.

Собственно есть такое понятие «область поиска решений». Чем эта область уже, тем проще и быстрее найти и выбрать решение. Если не оптимальное, то хотя бы удовлетворительное. Учитывая, что каждый вариант решения — потенциальная механика, получаем, что большую часть вариантов с ярлыком «стоит попробовать» придется прототипировать. Либо на движке, либо на бумаге, либо… да хоть на счетных палочках, ей богу, лишь бы видно было механику. Обкатка каждого варианта — время, а значит, в случае коммерческой разработки, еще и деньги. Поэтому область поиска обычно стараются сузить. Т.е. задают ограничения (платформа, сеттинг, жанр, аудитория и т.д.)

_____________________________________________________________________________

Cut the Rope гомерически ухохатывается с этого утверждения.

Основатели Zeptolab братья Войновы целенаправленно экспериментировали с физикой веревки внутри самописного движка. Искали механику.

Тут парадокс еще в том, что специально механику действительно сложно придумать, и она придумывается как бы сама, но только в процессе поиска. Пока искать не начнете, может пройти и месяц, и год, и вся жизнь, пока «шыдывральная» механика придет вам в голову.

Кстати, вместе с Cut the Rope гогочет еще и Monument Valley, авторы которой потратили изрядное количество сил и времени, пытаясь сделать игру из невозможной геометрии Эшера и Пенроуза.

_____________________________________________________________________________

Вот за такое сразу хочется больно ударить. Несколько раз. Совет-то дельный, но подача… «Вы все — говно!»

Смысл там примерно такой: «Не стоит расстраиваться, если вы изобрели велосипед». Просто видеоигр существует огромное количество. Поиграть во все это невозможно чисто физически — сдохнешь от старости. Поэтому в игровой индустрии вполне реальна ситуация, когда вы можете с нуля написать «Лунную Сонату», не подозревая о существовании оригинала. А потом придет «кто-то» и ткнет вас носом в Бетховена и его творчество. Вот тут и надо вспомнить про этот предохранитель. Изобрел велосипед? Ну бывает.

А еще этот пункт про то, что заимствовать механики — норма. Скорее даже индустриальный стандарт. Весь вопрос в том, что ты можешь привнести в эту механику. Ручку для чашки и ДВС для самоходной повозки aka автомобиль тоже не сразу придумали. И ничего из этого не появилось бы на свет, если бы все считали, что все уже давным давно придумано.

_____________________________________________________________________________

Во-первых, не креативное мышление, а абстрактное. Это куда как важнее. Во-вторых, математика, особенно вузовская, нужна далеко не всегда и не во всех жанрах. Найдите мне пожалуйста математику в 2d квестах, или в Stanley Parable, или в графических новеллах, или в Journey, или в упомянутых в статье догонялках / прятках. Никак? Может это потому, что ее там почти нет? Это — инди, а значит не роляет? Ок. Любая игра TellTale.

Тут мы опять упираемся в то, что вузовский вышмат, теорвер, дифуры и прочее разное нужно и важно при расчете монетизации и баланса социалок/фритуплеек. Даже в вакансиях так и пишут: «Нужен геймдизайнер-балансер». Разумеется через математику считается баланс и в более интересных жанрах. В RPG, стратегиях, ММО и т.д. Но мы вроде про работу и про СНГ. И да, никто вас не посадит сразу считать баланс и экономику проекта, если вы новичок. Ну или посадит, если начальник

мудакидиот.Кроме того, так уж исторически сложилось, что в СНГ, как и в других странах, разработкой игр изначально заинтересовались нёрды-технари, а это значит корочки инженера + физмат/мехмат + вера в то, что любую систему можно просчитать, взвесить и измерить. И не подумайте, что это плохой подход. Благодаря ему у нас есть и стратегии, и D&D система (а значит и большинство RPG) и всякий прочий полезный stuff, от игровых платформ и до средств разработки aka движки.

Вот только на этих ваших западах к видеоиграм подключились еще и «художники», назовем их так. И появились, к примеру, классические квесты aka 2D эдвенчуры. А из более близких по временной шкале проектов — Journey, Stanley Parable, To the Moon, Brothers: A tale of two sons.

У нас тут разве что Дыбовский с ледорубами занимается чем-то похожим. Ну может еще есть какие-нибудь инди, о которых я ничего не знаю.

Так что математика таки важна, это да. Но не только математикой единой живут видеоигры.

_____________________________________________________________________________

То, что у вас понаписано в этом пункте — ахинея полнейшая обыкновенная. Структура разработки НЕфритуплеек состоит не из 3, а из 4 частей.

1) препродакшен

2) продакшен

3) релиз (profit?)

4) послерелизная поддержка

а не то, что вы там понаписали.

Для фритуплеек:

1) препродакшен

2) продакшен

3) софт лаунч

4) лаунч

5) клепание обновлений

А кто-то не поленился и сделал аж две части. Вот и вот.

Чтоб за шариком бегал. Задача — не дать дракону сожрать шарик.

А еще можно формализовать линии-перекладины как пластинки/бруски ксилофона/металлофона, и поставить перед игроком задачу воспроизвести на них мелодию, отбивая шарик. Референсная игра — Simon.

А еще можно сделать платформер наоборот. Это когда ты не можешь управлять персонажем, но можешь деформировать некоторые участки уровня, от которых шарик-персонаж будет отскакивать.

Область поиска решений слишком широкая. Хотя бы с платформой и схемой ввода надо определиться.

Не попробуешь — не узнаешь.

_____________________________________________________________________________

Для тех кто в танке. Геймдизайнер != idea guy.

_____________________________________________________________________________

В идеале очень желательно хоть чуть-чуть разбираться во всех смежных областях разработки, а не только в программировании.

_____________________________________________________________________________

Ну, не боги горшки обжигают.

_____________________________________________________________________________

Если профессия для тебя — превозмогание и нервотрепка, то ты явно лопухнулся с выбором.

_____________________________________________________________________________

А на этот вопрос каждый отвечает самостоятельно. И опять же, не попробуешь — не узнаешь.

На Марсеза пределами СНГ тоже есть жизнь. Да и никто не мешает организовать свою студию с преферансом и путанами.С жанрами все тоже не слишком однозначно. От фритуплеек сейчас уже начинают отворачиваться, т.к. понимают, что тягаться с King, SuperCell, Wooga и иже с ними, дело нервное и накладное. К тому же появляются инди студии, которые как раз таки не столько «про бабло и трафло», сколько про игры. Ну и да, возраст. Вам сейчас 16. Кто его знает что там и как будет через 2-4 года. Ситуация может еще столько раз поменяться… А я не потомок Нострадамуса, предсказать не могу.

Так что нос повыше, хвост пистолетом и вперед! Проверять на практике что такое геймдизайн и с чем его едят. А, ну еще английский учить. Даже без геймдизайна пригодится.

Не надо так строго проводить черту, например, после начала двухтысячных или 2004 года (когда Миками на годы задал концепцию шутера от третьего лица в Resident Evil 4), что ни в коем случае не нужно пытаться придумать что-то новое. Я понимаю, что всегда нужно иметь чувство меры и не пробовать рожать велосипед раз за разом, перемалывая каждый аспект проекта, но прогресс не остановится никогда. С новыми технологиями проходят новые идеи и концепции, а за ними уже и полноценные продукты, иногда рождающие новые жанры. Пусть и не очень выделяющийся пример, но взять хотя бы систему немезиса в Shadow of Mordor. С такими советами однажды все идеи будут убиты, ещё даже не родившись, так что нужно чуть острожнее.

Об этом и речь.

Такой ответ устроит?

Майнкрафт не является чем-то абсолютно новым? Или это просто перенесенная идея детской песочницы и ЛЕГО в электронный вариант, поэтому тоже не является чем-то новым?

Так вот — ЛЕГО это сама по себе игра, в каком-то смысле. Конструктор, но собираешь, попутно играясь. Да и та же песочница, угу. Хотя реальная песочница к Майну отношение слабое имеет, но не суть. Как компьютерное явление, в силу отсутствия (или они были, но никто не знал) аналогов, и как пример переложения и развития этой идеи в видеоиграх — очень даже новое. Но относительно всего мира — нет, это просто расширение старых концепций.

К примеру: 2D концепт художник -> 3D Художник Персонажей -> 2D художник текстур -> Аниматор (также есть 2D и 3D) = Готовый персонаж.

К примеру: Назвать художника окружения (моделлером), это все равно, что назвать программиста интерфейсов (Менюшкодел).